Bihar Board 12th Music Important Questions Long Answer Type Part 1

Bihar Board 12th Music Important Questions Long Answer Type Part 1

BSEB 12th Music Important Questions Long Answer Type Part 1

प्रश्न 1. राग बिहाग में एक छोटा ख्याल लिखें।

उत्तर: राग बिहाग :

समय-रात्रि का प्रथम पहर – वादी-ग

सम्वादी-नी – थाल-बिलावल

आरोह-नि सा ग म प नि सां – अवरोह- सां नी ध प म ग रे सा

पकड़-नि सा ग म ग इत्यादि।

राग परिचय – बिलावल थाट से उत्पन्न वह राग औडव-सम्पूर्ण जाति जिसमें आरोह म रे ध स्वर वर्जित है। यद्यपि इस राग में सभी शुद्ध स्वर हैं। जिससे इसे बिलाबल थाट के अंतर्गत माना जाता है। इसमें कल्याण अंग का आभास मिलता है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें करूण रस का समावेश है। आयुर्वेद की दृष्टि से यह राग बातजन्य होने से कफ जन्य रोगों का शमन करता है।

प्रश्न 2. निम्न में से किसी तीन की परिभाषा लिखें : पकड़, अवरोह, तान, आलाप, वादी स्वर।

उत्तर: पकड़ – प्रत्येक राग में कुछ ऐसे विशेष स्वर समुदाय होते हैं जिसे सुनकर स्पष्ट रूप से राग पहचान, या पकड़ में आ जाता है। अतः राग में लगने वाले वे विशिष्ट स्वर समुदाय, जिनसे हम राग को पकड़ सकें। पकड़ कहलाते हैं। जैसे-सा रेग, पग, धपग इत्यादि से राग भूपाली का बोध हो जाता है, जो इस राग का पकड़ कहलाता है।

अवरोह – गायक या वादक गाते बजाते समय एक स्वर पर बहुत देर तक नहीं ठहरता वरन वह सदा ऊपर-नीचे आता जाता रहता है। इसी को संगीत में आरोह-अवरोह कहते हैं। स्वरों के चढ़ते हुये क्रम को आरोह और स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं।

तान – तान का अर्थ है तानना या फैलाना अर्थात् गायन या वादन के क्रम में राग में लगने वाले स्वरों तथा उसके लक्षणों को ध्यान में रखकर द्रुत गति से स्वरों का विस्तार करना तान कहलाता है।

आलाप या आलापचारी – “शास्त्रीय गायन के आरंभ में किसी भी राग का स्वर विस्तार या उसका प्रसार ‘आलाप’ कहलाता है। यह राग के आरोह-अवरोह में लगने वाले स्वरों, उसके वादी-सम्वादी तथा उसकी प्रकृति का आधार लेकर किया जाता है। प्रदर्शन के आरंभ में आलाप के ही द्वारा कलाकार किसी भी राग के रूप का निर्माण करता है। इसके अन्तर्गत वह मीड़, गमक, खटका, मुर्की आदि का भी प्रयोग करता है। इसे गायन तथा विशेष रूप से तंत्रनादन के रूप में “आलापचरी” भी कहा जाता है। वर्तमान गायन शैली में आलाप करने की दो विधियाँ हैं-

- नोम-तोम का आलाप

- आकार का आलाप।

वादी स्वर – किसी भी राग में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों में एक स्वर प्रमुख या प्रधान होता है, उसे वादी स्वर कहते हैं। उसे अंश स्वर या ‘जीव स्वर’ भी कहते हैं। वादी स्वर की प्रमुखता ही किसी भी राग की पहचान का आधार स्तम्भ है। बहुत से राग ऐसे है जिनके आरोह-अवरोह एक समान है परन्तु वादी और संवादी स्वरों के बदल जाने से राग का नाम, उसका प्रभाव उसका गायन समय यहाँ तक कि कभी-कभी थाट भी बदल जाता है, जैसे राग भूपाली, देशकर तथा जैसे . कल्याण एवं राग विलास तथा रेका आदि।

प्रश्न 3. उस्ताद करीम खाँ की जीवनी लिखें।

अथवा, उस्ताद अब्दुल करीम खाँ के योगदान के बारे में लिखें।

उत्तर: उस्ताद अब्दुल करीम खाँ किराना के निवासी थे। इनके घराने में प्रसिद्ध गायक तंत्रकार व सारंगीवादक हुए हैं। इन्होंने इपने पिता काले खाँ व चाचा अब्दुल्ला खाँ से संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाने लगे थे। कहा जाता है कि पहली बार जब इन्हें एक संगीत महफिल में पेश किया गया तब इनकी उम्र केवल छः वर्ष की थी। पन्द्रहवें वर्ष में प्रवेश करते-करते इन्होंने संगीतकला में इतनी उन्नति कर ली कि आपको तत्कालीन बड़ौदा-नरेश ने अपने यहाँ दरबारी गायक नियुक्त कर लिया । बड़ौदा में तीन वर्ष तक रहने के पश्चात् 1902 में प्रथम बार आप मुम्बई आए और फिर मिरज गए । मधुर और सुरीली आवाज तथा हृदयग्राही गायकी के कारण दिनी-दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई।

सन् 1913 ई० के लगभग पूना में आपने ‘आर्य-संगीत-विद्यालय’ की स्थापना की । विविध संगीत-जलसों के द्वारा धन इकट्ठा कर आपने इस विद्यालय की स्थापना की तथा इसका सुचारू ढंग से संचालन किया । गरीब विद्यार्थियों का सभी खर्च विद्यालय उठाता था। इसी विद्यालय की एक शाखा 1917 में खाँ साहब ने मुम्बई में स्थापित की और तीन वर्षों तक मुंबई में आपको रहना पड़ा । इन दिनों आपने एक कुत्ता की बड़े विचित्र ढंग से स्वर देने के लिए सिखा लिया था। मुम्बई में अब भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अमरौली हाउस, मुम्बई के जलसे में उस कुत्ते को स्वर देते सुना था। कई कारणों से सन् 1920 में वह विद्यालय उन्हें बन्द कर देना पड़ा। फिर खाँ साहब मिरज आकर बस गए और अंत तक वहीं रहे हैं।

खाँ साहब गोबरहाटी वाणी की गायकी गाते थे। महाराष्ट्र में मीण्ड और कणयुक्त गायकी के प्रसार का श्रेय खाँ साहब को ही है। इनके आलापों में अखंडता व एक प्रवाह-सा प्रतीत होता है। सुरीलेपन के कारण आपका संगीत अंत:करण को स्पर्श करने की क्षमता रखता था।” प्रया बिन नाहीं आवत चैन” आपकी यह ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसे सुनने के लिए कला-मर्मज्ञ विशेष रूप से फरमाइश किया करते थे।

खाँ साहब की शिष्य परंपरा बहुत विशाल थी। प्रसिद्ध गायिका हीराबाई बडोदेकर ने खाँ साहब से ही किराना-घराने की गायकी सीखी। इनके अतिरिक्त सवाई गंधर्व, रोशन आरा बेगम आदि अनेक शिष्य व शिष्याओं द्वारा आपका नाम रोशन हो रहा है।

एक बार वार्षिक उर्स के अवसर पर आज मिरज आए थे कुछ लोगों के आग्रह से एक जलसे में वहाँ से मद्रास जाना पड़ा वहाँ पर आपका एक संगीत कार्यक्रम में गायन इतना सफल रहा कि उपस्थित जनता ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर एक संस्था की सहायतार्थ जलसे करने के लिए वहाँ से पांडिचेरी जाने का निश्चय हुआ। इस यात्रा में ही खाँ साहब की तबियत खराब हो गई और रात्रि के 11 बजे शिंगपोयमकोलम स्टेशन पर उतर गए । बेकली बढ़ती गई। कुछ देर इधर-उधर ठहलने के बाद बिस्तर पर बैठ गए, नमाज पढ़ी और फिर दरबारी कान्हड़ा के स्वरों में खुदा की इबादत की, इस प्रकार गाते-गाते 27 अक्टूबर, 1937 को आप हमेशा के लिए उसी बिस्तर पर लेट गए।

प्रश्न 4. मूर्च्छना क्या है ? समझाइए।

उत्तर: किन्हीं भी सात स्वरों की पंक्ति का क्रमानुसार आरोह और अवरोह को मूर्च्छना कहते हैं। प्रत्यक्ष व्यवहार में इसका प्रयोग षड्ज को और षड्ज के द्वारा बाकी स्वरों को दूसरे स्थानों पर सरकाना अथवा स्वर पंक्ति का केन्द्र बदलना है। भारत नाट्यशास्त्र के समय में दो ही विकृत स्वर थे। सात शुद्ध स्वर और ‘अंतर-गंधार और ‘काकली निषाद’। ये दो विकृत मिलाकर कुल नौ स्वरों. में ही संगीत की रचना होती थी। विकृत स्वरों के अभाव में संगीत का क्षेत्र दो ही ग्रामों तक सीमित हो जाता है इसलिए इस अभाव को दूर करने के लिए भरत ने मूर्च्छना की व्यवस्था की । मूर्च्छना के द्वारा इन्हीं नौ स्वरों से अनेक स्वर सप्तक बनते थे। इस प्रक्रिया में आरंभिक स्वर प्रत्येक बार बदला जाता था और उससे प्रारम्भ कर कुल सात स्वरों को स्थापित किया जाता था। परन्तु ऐसा करते समय स्वरों के बीच के अन्तराल नहीं बलते जाते थे। उदाहरण के लिए अगर मन्द निषाद से आरम्भ करके आकार में स्वर गाएँगे तो यह दूसरा सप्तक बनता है ‘नि सा रे ग म प ध नि’।

इसी प्रकार मन्द धैवत से मध्य धैवत तक बिलावल के आकार में गाएँ, तो आसावरी का स्वर सप्तक होता है।

‘ध नि सा रे ग म प ध’।

व्यवहार में दो ही ग्राम है-षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। अत: दो ग्रामों से निकली हुई 14 मूर्च्छनाएँ उपयोग में लाते थे।

प्रश्न 5. संगीत रत्नाकर पर प्रकाश डालें। अथवा, ‘संगीत. रत्नाकर’ में वर्णित संगीत के इतिहास पर प्रकाश डालें।

उत्तर: पं० शारंगदेव का समय 1210 से 1247 ई० के मध्य का माना जाता है। ये देवगिरी (दौलताबाद) के यादव वंशीय राजा के दरबारी संगीतज्ञ थे।

13वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पं० शारंगदेव ने ‘संगीत रत्नाकर’ ग्रंथ की रचना की । इसमें नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्च्छना, जाति इत्यादि का विवेचन भली प्रकार किया गया है। दक्षिणी और उत्तरी संगीत-विद्वान इस ग्रन्थ को संगीत का आधार ग्रंथ मानते हैं। आधुनिक ग्रंथों में भी संगीत रत्नाकर के अनेक उदाहरण पाठकों ने देखे होंगे। इसमें गायन, वादन तथा नत्य तीनों का विवरण है। इसमें स्वराध्याय. राग-विवेकाध्याय. प्रकीर्णकाधाहयाय प्रबन्धयाय. तालाध्याय. वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय के अन्तर्गत प्रथम अध्याय में नाद का स्वरूप नादोत्पत्ति और उसके भेद, सारणा चतुष्ट्यी ग्राम, मूर्च्छना, तान-निरूपण, स्वर और जाति साधारण, वर्ग-अलंकार तथा जातियों का विस्तृत वर्णन मिलता है।

द्वितीय अध्याय में ग्राम – राग व उनके विभाग तथा रागग, भाषांण शब्दों का स्पष्टीकरण और देशी राग व उनके नाम आदि दिए गए हैं।

तृतीय अध्याय में वाग्गेयकार के लक्षण, गीत के गुण-दोष, गायक के गुण-दोष और स्थायी आदि का विवरण है।

चतुर्थ अध्याय में गान में निबद्ध और अनिबद्ध भेद, धातु व प्रबंध के भेद तथा अंगों इत्यादि का विवरण प्राप्त होता है।

पंचम अध्याय में ताल विषय तथा छठे अध्याय में तत्, सुषिर, अनिबद्ध और घन वाद्यों के भेद, वादन-विधि तथा वाद्यों और वादकों के गुण-दोष दिए गए हैं।

सप्तम अध्याय में नृत्य, नाट्य और नृत्त का उल्लेख है । इसमें नर्तन-संबंधी प्रत्येक बात को स्पष्ट किया गया हैं । इस ग्रंथ में कुल 264 रागों का वर्णन दिया गया है। इन रागों का वर्गीकरण राग, उप-राग आदि के आधार पर किया गया है। इस वर्गीकरण का आधार क्या है, विदित नहीं होता। इस प्रकार यद्यपि शारंगदेव ने श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि के वर्णन में भरत का ही अनुकरण किया है, फिर भी उनकी पद्धति में प्रगति और विकास के लक्षणों का अभाव नहीं है । मूर्च्छनाओं की मध्य-सप्तक में स्थापना, विकृत स्वरों की कल्पना, मध्यम ग्राम का लोप और प्रति मध्यम की उत्पत्ति इत्यादि विषय ‘संगीत रत्नाकर’ की मौलिकता को प्रकट करते हैं।

प्रश्न 6. उस्ताद फैयाज खाँ की जीवत्ती लिखिए।

अथवा, उस्ताद फैयाज खाँ की जीवनी व संगीत के क्षेत्र में योगदान को सविस्तार लिखें।

उत्तर: उत्तर भारतीय संगीत के विकास में घरानों का योगदान सराहनीय रहा । जब कभी आगरा घराने की चर्चा उठती है तो स्व. उस्ताद फैयाज खाँ का स्मरण बरबस हो आता है। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो सम्मान फैयाध खाँ को मिला उतना किसी मुसलमान गायक को नहीं मिला।

1886 ई० में आगरा के पास सिकन्दरा नामक स्थान पर अपने मामा के घर फैयाज खाँ का जन्म हुआ था। पिता श्री सफदर हुसैन आपके जन्म के तीन-चार महीने पहले ही जन्नतनशीं हो गए थे अतः ननसाल में ही नाना गुलाम अब्बास खाँ साहब ने इनका पालन-पोषण किया और बाल्यकाल से 25 साल की उम्र तक उन्होंने ही इन्हें संगीत की तालीम दी। आपके सम्बन्धी नन्थन खाँ तथा चाचा फिदाहुसैन खाँ कोटा वालों से भी आपको संगीत की तालीम हासिल हुई। कुछ दिनों बाद आप मैसूर चले गए वहीं सन् 1919 में ‘आफताबे मौजिकी’ की उपाधि मिली। तत्पश्चात् आप बड़ौदा के दरबारी गायक नियुक्त हुए जहाँ उन्हें ‘ज्ञान रत्न’ की उपाधि प्राप्त हुई।

उस्ताद फैयाज खाँ ध्रुपद तथा ख्याल शैली के श्रेष्ठतम गायक थे। श्रोताओं के आग्रह पर कभी-कभी गजल भी बड़ी खूबी के साथ पेश करते थे। ठुमरी भी लाजवाब तरीके से गाते थे। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। छ: फीट ऊँचे, छल्लेदार मूंछे, पुष्ट शरीर, शेरवानी और साफे की पोशाक में उनकी शख्सियत अपना अलग मुकाम रखती है। आवाज सुरीली, बुलंद औरा भरावदार थी। स्वरों पर स्थित हो जाना आपके गायन की प्रमुख विशेषता थी। आपके कुछ रिकॉर्ड भी बने। आपकी शिष्य परंपरा बहुत विशाल है। उसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं- दिलीपचंद बेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अजमत हुसैन, श्री कृष्ण नारायण, शंताजन्कर इत्यादि। इनका घराना रंगीले घराने के नाम से प्रसिद्ध था। आपको नोम् तोम् के आलप की सिद्धि थी। 5 नवम्बर 1950 को बड़ौदा में आपका निधन हो गया।

प्रश्न 7. राग भीमपलासी में एक छोटा ख्याल लिखें।

उत्तर: राग भीमपलासी में छोटा ख्याल :

स्थायी- मुरली बजावत कृष्ण कन्हाई सुधबुध तज सव सखियाँ आई।

अन्तरा- वृन्दावन की कुंज गलिन में सब सखियन संग रास रचाई।।

प्रश्न 8. तीनताल तथा दादरा ताल को ठाह एवं दुगुन लयकारियों में लिखें।

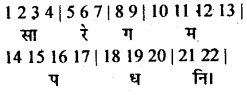

उत्तर: तीन ताल(Teen Tal)-विभाग 4, ताली 1, 5 ठास पर तथा खाली 9वें मात्रा पर।

1. ताल की ठाठ (स्थायी)-

![]()

2. ताल की दुगुन-

दादरा ताल(Dadara Tal)-विभाग 6, ताली 1 और खाली 4थी मात्रा पर।

1. ताल की ठाठ (स्थायी)-

![]()

2. ताल की दुगुन-

![]()

प्रश्न 9. पं० भातखण्डे के कार्य पर एक लेख लिखिए।

अथवा, हिन्दुस्तानी संगीत में पं० विष्णु नारायण भातखण्डे का क्या योगदान है ?

उत्तर: उत्तर भारतीय संगीत में आधुनिक शास्त्रकार एवं संगीत के युग प्रवर्तक के रूप में पं० विष्णु नारायण भातखण्डे का नाम उल्लेखनीय है। आपका जन्म 10 अगस्त सन् 1860 को बम्बई ‘ के बालकेश्वर नामक स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आपको संगीत की प्रेरणा अपने पिता से मिली। आपने बी० ए० तथा एल० एल० बी० की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही सेठ बल्लभ दास से सितार तथा जयपुर के मुहम्मद अली खाँ, रामपुर के कलवे अली खाँ तथा ग्वालियर के पं० एकनाथ जैसे गायकों से गायन की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कुछ दिनों तक वकालत करते रहे।

संगीत के प्रचार-प्रसार तथा उसके शास्त्रीय पक्ष को विकसित करने के लिए उन्होंने वकालत छोड़ दी तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण कर संगीत संबंधी प्राचीन ग्रंथों की खोज की। इस भ्रमण में उन्हें जहाँ भी संगीत विद्वान मिले, उनसे संगीत तथा रागों के विषय में विचार-विनिमय कर आपस में आदान-प्रदान किया। इस कार्य में उन्हें कहीं-कहीं अत्यधिक कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम उन्होंने एक स्वरलिपि पद्धति का आविष्कार किया।

उनके द्वारा संकलित गीत रचनाओं को पुस्तक के रूप में ‘भातखण्डे क्रमिक पुस्तक’ के नाम से छ: भागों में प्रकाशित किया गया। उस समय स्वरलिपि या पुस्तकों के अभाव में लोगों को एक-एक गीत रचना सीखने के लिए कई वर्षों तक अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। उन्होंने इस कठिनाई को दूर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित स्वरलिपि पद्धति उत्तर भारतीय (हिन्दुस्तानी) संगीत में सर्वाधिक प्रचलित है। परंतु आदि काल से सभी गेय वैदिक ऋचाएँ संगीत-लिपि में बद्ध हैं जिसका प्रमाण अभी भी किसी-किसी भाष्य में है। साथ ही पं. जयदेव रचित ‘गीत गोविन्द’ के प्रबंध भी संगीत लिपि में बद्ध है।

श्री भातखण्डे के समय में प्राचीनकाल से चली आ रही राग-रागिनी पद्धति के अंतर्गत सभी गायन-वादन हुआ करता था। इसे उन्होंने राजा नवाब अली की भाँति वर्तमान युग के लिए अवैज्ञानिक कहकर सभी रागों का वर्गीकरण दक्षिण भारतीय (कर्नाटक) पद्धति का अनुसरण करते हुए केवल दस थाटों में किया (जो पर्याप्त नहीं है)। इस संबंध में महान संगीतविद् स्व. आचार्य वृहस्पति ने अपनी पुस्तक संगीत चिंतामणि में लिखा है कि “जब भातखण्डे जी दो-ढाई साल के थे तभी दिल्ली के सितारवादक सादिक अली खाँ ने अपनी पुस्तक ‘सरमायः इशरत’ में दस थाटों का चित्र देकर उसके अंतर्गत रागों का वर्गीकरण किया जो फारसी ‘मोकाम’ या ‘मेल’ के आधार पर है। इस प्रकार उन्होंने 38 लाख वर्षों से चली आ रही प्राचीन राग-रागिनी पद्धति को अवैज्ञानिक कहकर थाट-राग पद्धति प्रचलित कर दिया।

इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने बड़ौदा नरेश की सहायता से 1916 में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें थाट-राग वर्गीकरण के अतिरिक्त संगीत के बहुत-से अन्य बिन्दुओं पर भी विचार-विमर्श किया। साथ ही इस सम्मेलन में “अखिल भारतीय संगीत अकादमी” स्थापित करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन वह अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इसके अतिरिक्त उन्होंने सन् 1925 तक कई अन्य बड़े-बड़े सम्मेलनों का आयोजन किया। “भातखण्डे क्रमिक विकास” छः भागों में प्रकाशित किए जाने के अतिरिक्त उन्होंने चार भागों में “भातखण्डे संगीत-शास्त्र” की रचना की। उनके द्वारा “स्वर मालिका”,”अभिनव राग-मंजरी”,”लक्ष्य संगीत” आदि अनेक पुस्तकों की रचना की गई जो इस समय आधुनिक भारतीय संगीत शास्त्र के आधार माने जाते हैं।

वे 19 सितम्बर, 1936 को स्वर्ग सिधार गए। पं० विष्णु दिगम्बर पलुष्कर तथा पं० भातखण्डे दोनों का प्रादुर्भाव एक ही समय में हुआ। पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने जहाँ तक और शास्त्रीय संगीत के क्रियात्मक पक्ष को आध्यात्मोन्मुखी बनाते हुए उसे जन-जन तक पहुँचाने का अथक प्रयास किया वहीं पं० भातखण्डे ने उत्तर भारतीय (हिन्दुस्तानी) संगीत के शास्त्र को एक नया मोड़ दिया।

स्व० भातखण्डे जी द्वारा रचित “भातखण्डे संगीत शास्त्र (हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति) भाग-1 की प्रस्तावना लिखने के क्रम में स्व० भातखण्डे जी के प्रति अपना उद्गार व्यक्त करते हुए महान संगीतविद् पं० सुदामा दूबे ने अपनी ओर से’ कहा है कि ‘इस प्रकार प्राचीन संगीत का भ्रष्ट उच्छिष्ट इन खाँ साहबों की कृपा कोर से प्राप्त हुआ और उसी को स्व० पं० भातखण्डे ने तरतीबवार धो-पोंछ और सजाकर एक थालं में जमा दिया है। यह भग्नावशेष भी हमारे आँसू पोंछने के लिए काफी हैं; अन्यथा हमारे पास इस समय अपना कहा जा सकने वाला कुछ भी नहीं है।”

(यह है हमारे आधुनिक काल का एक बिन्दु-मात्र दिग्दर्शन। समग्र इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इस शृंखला के अन्य पुस्तकों में प्रकाश डाला जायेगा।)

प्रश्न 10. ग्राम क्या है ? समझाइए।

उत्तर: ग्राम संवेदी स्वरों का समूह है जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप से विद्यमान हों और मूर्च्छना तान, वर्ण, अलंकार इत्यादि की आश्रय हो।

ग्राम का अर्थ है ‘स्वरों का समूह’। ग्राम तीन हैं-

1. षड्ज ग्राम

2. मध्यम ग्राम

3. गांधार ग्राम। नाट्य शास्त्र में केवल दो ग्रामों का उल्लेख है- षड्ज तथा मध्यमा तृतीय ग्राम जो कि गांधार ग्राम के नाम से विख्यात है, भरत के द्वारा उल्लेखित नहीं है। नाट्यशास्त्र के काल तक इस ग्राम का व्यवहार से लोप हो गया था।

(i) षड्ज ग्राम – इसमें षड्ज स्वर चतुःश्रुति, ऋषभ त्रिश्रुति, गांधार द्विश्रुति, मध्यम चतुःश्रुति,पंचम चतुःश्रुति, धैवत त्रिशुति व निषाद द्विश्रुति होता है।

षड्ज ग्राम-कुल श्रुति (22)

(ii) मध्यम प्राम – इसमें मध्यम चतुःश्रुतिक, पंचम त्रिश्रुतिक, धैवत चतुःश्रुतिक, निषाद् – द्विश्रुतिक, षड्ज चतुःश्रुतिक, ऋषभ त्रिश्रुतिक और गंधार द्विश्रुतिक है।

मध्यम ग्राम (कुल श्रुति 22)

मध्यम ग्राम और षड्ज ग्राम में केवल इतना ही अंतर है कि मध्यम ग्राम में प 17वीं श्रुति से एक श्रुति उतरकर 16वीं श्रुति पर आ जाता है।

(iii) गांधार ग्राम – इसमें षड्ज स्वर त्रिश्रुति, ऋषभ द्विश्रुति, गांधार चतुःश्रुति, मध्यम, पंचम और धैवत त्रिशुति और निषाद चतुःश्रुति होता है।

प्रश्न 11. संगीत पारिजात में वर्णित संगीत के इतिहास पर प्रकाश डालें।

उत्तर: ‘संगीत’ शब्द के संधि विच्छेद से सम + गीत प्राप्त होता है। संगीतिक भाषा में किसी भी ताल के प्रारंभिक स्थान या पहले मात्रे को ‘सम’ कहते हैं तथा ‘गीत’ शब्द का अर्थ है गायन। व्यापक अर्थों में गीत के ही अन्तर्गत मायन, वादन तथा नर्तन, तीनों का समावेद होता है। इस प्रकार ‘सम’ अर्थात् ‘ताल-लय’ सहित गायन को संगीत कहते हैं।

इस प्रकार गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। वास्तव में ये तीनों कलाएँ गाना, बजाना और नाचना, एक-दूसरे से स्वतंत्र है। किन्तु स्वतंत्र होते हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नर्तक है। ‘संगीत’ शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। ‘सम’ यानि ‘सहित’ और गीत यानि ‘गान’। गान के सहित अर्थात् अंगभूत. क्रियाओं व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। अतः गान के अधीन यादन और वादन के अधीन नर्तन है। अतः इन तीनों कलाओं में गान को ही प्रधानता दी गई है।

प्रश्न 12. उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ की जीवनी एवं संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान का विवेचन करें।

उत्तर: पाटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खाँ को कौन ऐसा संगीत प्रेमी होगा जों न जनता होगा आप जितना शास्त्रीय संगीत-जगत में प्रसिद्ध है। आपकी गाई हुई ठुमरी “आये न वालम का करूँ सजनी” तथा “याद पिया की आये” इतने प्रसिद्ध है कि हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है। कुछ चल चित्रों में भी पृष्ठभूमि गायन देने से आप सर्व साधारण जनता में और अधिक लोकप्रिय हो गये।

आपका जन्म सन् 1901 में लाहौर में हुआ । आपके पिता का नाम उस्ताद काले खाँ था। जिनको वंश परम्परा संगीतज्ञों की थी। बाल्यकाल से ही घर में संगीत का वातावरण था। गुलाम अली ने पहले अपने चाचा से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब से अपने पिता से संगीत-शिक्षा लेने लगे। कुछ ही दिनों तक आप सारंगी भी बजाये। आपके तीन छोटे भाई थे। वरकल अली, मुबारक अली तथा अमान अली खाँ।

कुछ समय उपरांत आप बम्बई चले गये और उस्ताद सिंधी खाँ ने गायन सीखने लगे। कुछ दिन रहने के बाद पिता के साथ लाहौर लौट आये। आपकी ख्याति धीरे-धीरे बढ़ने लगा। संगीत सम्मलनों में आपका पहला कार्यक्रम कोलकाता में हुआ। यह कार्यक्रम बड़ा सफल रहा और यहाँ से धीरे-धीरे आपकी ख्याति बढ़ने लगी।

सन् 1940 के विभाजन के बाद आप हिन्दुस्तान छोड़कर करांची पाकिस्तान में रहने लगे। बीच-बीच में कभी-कभी संगीत-सम्मेलनों में हिन्दुस्तान आया करते थे। किन्तु उनका मन वहाँ न लगा। उन्होंने भारत लौटने की इच्छा प्रकट की और भारत सरकार ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद से बम्बई में रहने लगे। दुर्भाग्यवश सन् 1960 में वे लकवे के शिकार हो गये और खाट पकड़ ली। उस समय आर्थिक परेशानी भी सामने आ गई, कारण उन्होंने कभी भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। जितना भी मिला उसे कुछ ही दिनों में खर्च कर देते थे।

इसलिये अक्टूबर सन् 1961 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने 5 हजार की सहायता औषधि आदि के लिए दी। उसके बाद से खाँ साहब अच्छे हो गये और अपना कार्यक्रम भी देने लगें। कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना कार्यक्रम प्रसारित किया। खाँ साहब स्वभाव के बड़े सरल और मिलनसार थे। किन्तु बड़े मूड़ी थे। जब जहाँ मन आया गाने लगते। गाना उनका व्यसन-सा हो गया था, बिना गाना गाये रह नहीं सकते थे। गाते-गाते प्रयोग भी करते। एक बार-बात करते-करते कोमल ऋषभको यमन गाने लगे। लेकिन शर्त यह थी कि प्रचलित यमन भी भिन्न न हो।

उन्होंने ठीक ऐसी स्वरों और रागों पर उन्हें इतना नियंत्रण था कि कठिन से कठिन स्वर-समूह बड़े ही सरल ढंग से कह देते थे। गले की लोच तो अद्वितीय थी। जहाँ से चाहे जैसे भी चाहे गला शीघ्र ही धूम जाता था। पंजाब अंग की ठुमरी में तो आप बड़े सिद्धहस्त थे। पैचीदां हरकते, दानेदार ताने, कठिन-से-कठिन सरगामें से मानों वे खेल रहे हो। उनकी हरकतों को सुनने वाले दांतों तले अंगुली दवा लेते थे, किन्तु उनके लिये जैसे कोई साधारण सी बात हो। आवाज आपकी जितनी लचीली थी। आप उतने ही विशालकाय के थे। बड़ी-बड़ी मुछे, कुरता और बंद मोहरी का पायजामा और रामपुरी काली टोपी से पहलवान ही मालूम पड़ते थे। लेकिन गायन और बोलचाल ठीक उसके विपरीत थी। दोनों में बड़ी मिठास थी।

आपका कहना था कि घरानों से संगीत का सत्यानाश कर दिया। घरानों की आड़ में लोग मनमानी करने लगे हैं। इसीलिए बहुत से मंत मतांतर हो गये। मुद्रा-दोष के संदर्भ में बड़े गुलाम अली खाँ ने कहा कि गाते समय बिना मुंह बिगाड़े तथा बिना किसी किस्म का जोर डाले स्वरों में जान पैदा करनी चाहिए। थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद खाँ साहब 23 अप्रैल, 1968 को हम लोगों को सदा-सदा के लिए छोड़कर चले गये।

प्रश्न 13. विद्यापति संगीत क्या है ? विस्तार पूर्वक लिखें।

उत्तर: जिस प्रकार मध्य युग में कालीदास के अनेक महाकाव्य तथा महाकवि एवं संत जयदेव का गीत-गोविन्द भारतीय साहित्य एवं संगीत जगत में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है उसी प्रकार महाकवि एवं महान संत विद्यापति द्वारा रचित ‘विद्यापति संगीत’ भी इस देश में एक विशिष्ट स्थान रखता है। जहाँ एक ओर विद्यापति संगीत में शृंगार-रस तथा भक्ति रस का समावेश है वहीं दूसरी ओर यह लोक जीवन से जुड़े उनके अनेक पर्व-त्योहार शादी-ब्याह तथा अन्य संस्कारों सहित अनेक पहलूओं पर विस्तृत प्रकाश डालता है।

उनके भक्ति रस की रचनाएँ जहाँ एक ओर शृंगार-रस प्रधान राधाकृष्ण एवं गोप-गोपिकाओं की प्रेम-लीला और रास.लीला से परिपूर्ण है वहीं दूसरी ओर वह भगवान शिव की आराधना, उपासना और समाधि से संबंधित गंभीरता को भी पूर्णतः प्रदर्शित करती है।

जहाँ एक ओर विद्यापति संगीत आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से परिपूर्ण है वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाएँ लोक जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न लोक गीतों से भी सजी हुई है जिनमें बटगमनी, जतसार, जन्मोत्सव गीत, वैवाहिक गीत, समदौन आदि भी है। समदौनतो ऐसा गीत है जिसे सुनकर पाषाण हृदय भी द्रविभूत हो जाता है जहाँ एक ओर उन्होंने राधाकृष्ण तथा शिव से संबंधित रचनाएँ की वहीं यह पद ‘उनका राम सीता से जुड़े आस्था की पराकाष्ठा को भी प्रदर्शित करता है। इसके अन्तर्गत उन्होंने राम विवाह के पश्चात् राजा जनक के भवन से सीता की विदाई की घड़ी में राजा जनक द्वारा सीता की विदाई की घड़ी में राजा जनक द्वारा सीता के विक्षोह की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति “बड़ा रे जतन से हम सीया जी के पोशली से हो रघुवंशी ले ले जाये हो।”

जहाँ विद्यापति संगीत में सामवेदीय गीत-रीति के छन्द तथा प्रबंध रूपक जैसा “तीव्रा, दीपचन्दी, जत, सूल, धमार आदि अनेक तालों में रचनाएँ देखने को मिलती है जो शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत “विभिन्न राग रागिनियों के स्वरों में निबद्ध पायी जाती है वहीं दूसरी ओर महाकवि द्वारा रचित लोकगीत शास्त्रीय नियमों से मुक्त “मुक्तक” के रूप में मिथिलांचल सहित देश के कोने-कोने में सहजता, सरसता तथा सर्वांगीणता के कारण जन सामान्य द्वारा गाया जाता है। धन्य है मिथिलांचल का विसपी ग्राम जहाँ उस महापुरुष ने जन्म लेकर अभूतपूर्व संगीत साधना तथा उपासना के माध्यम से हमें “विद्यापति संगीत” रूपी अपर्व धरोहर प्रदान किया।

प्रश्न 14. पं० कृष्णराव शंकर की जीवनी व संगीत में योगदान के बारे में लिखें।

उत्तर: श्री कृष्णराव शंकर पंडित का जन्म 26 जुलाई में ग्वालियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ । आपके पिता स्वर्गीय पं० शंकरराव एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, जिन्होंने ग्वालियर के प्रसिद्ध कलाकार हद् खाँ और नत्खू खाँ से संगीत की शिक्षा पायी थी और बाद में उस्ताद निसार हुसैन खाँ की देखरेख में बारह वर्ष तक संगीत कला की कठोर साधना की । इस प्रकार पं० शंकररावजी तत्कालीन संगीत के प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा पूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके अपने समय के महान संगीतज्ञ सिद्ध हुए । आज भी ग्वालियर निवासी आपका गार्व के साथ स्मरण करते हैं।

अपने पिता पं० शंकर राव ने कृष्ण राव ने संगीत शिक्षा प्राप्त की। आपके शास्त्रीय ज्ञान और स्वर-ताल पर पूर्ण अधिकार को देश के बड़े-से-बड़े विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया। लयकारी के कार्य में तो आप अद्वितीय समझे जाते थे।

पण्डितजी के संपर्क में आने का जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ वे आपके सरल स्वभाव से अत्यन्त प्रभावित रहे । आपने देश के कोने-कोने में अपने कला ज्ञान की धाक जमाई । संगीतोद्धारक सभा, मुल्तान ने ‘गायक शिरोमणि’ अहमदाबाद आइ. ई. संगीत विभाग ने ‘गायन विशारद’ और ग्वालियर दरबार ने ‘संगीत रत्लालंकार’ उपाधि देकर आपको सम्मानित किया।

आपने संगीत विषयक साहित्य भी लिखा। हारमोनियम, सितार, जलतरंग और तबला-वादन पर आपने अलग-अलग पुस्तकें लिखीं। आपकी रचनाओं में ‘संगीत-सरगम-सार’ ‘संगीत प्रवेश’, ‘संगीत-आलाप-संचारी’ आदि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं।

आपने अपना कार्य-क्षेत्र आरम्भ से ही ग्वालियर रखा । सन् 1913 ई० में महाराज सतारा ने आपको शिक्षक के रूप में अपने यहाँ रखा परंतु एक वर्ष बाद ही आपने यह कार्य छोड़ दिया। इसके उपरांत महाराज ग्वालियर ने आपको पाँच वर्ष तक अपने दरबार में रखा । इसी बीच आपने आधुनिक ग्वालियर-नरेश (तत्कालीन-युवरांज) और उनकी बहन सुश्री कमला राजा को संगीत-शिक्षा दी। परिस्थितियों से विवश होकर आपने दरबार छोड़ दिया और देशाटन के लिए निकल पड़े। तभी से आपके मन में एक संगीत विषयक अच्छी संस्था स्थापित करने की इच्छा जाग्रत हुई । फलतः 1914 ई० में आपने गांधर्व-महाविद्यालय नाम से ग्वालियर में एक संस्था स्थापित की। सन् 1917 ई० में उक्त संस्था का नाम आपने पिता की स्मृति में ‘शंकर गांधर्व विद्यालय’ रखा।

1926 ई० में ग्वालियर आलिया कौन्सिल द्वारा आपको तथा उमराव खाँ को दरबारी गायक नियुक्त किया गया।

पंडितजी की गायन-शैली की विशेषता यह थी कि उसमें प्रारंभ से ही लय कायम करके स्थाई के साथ ही आलापचारी रहती थी। इस प्रकार अलग से आलापचारी करने की आवश्यकता नहीं होती फिर धीरे-धीरे बाँट शुरू होता है। बाँट में बोलतान, किरततान, छूटतान, गमक जमजमा,

झटके मीण्डो की तानें, लागडाट लडंत और लडगुथाव आदि प्रायः सभी आलंकारिक तानें एक के बाद एक यथाक्रम से आती हैं। इन अलंकारों का एक खास क्रम है जो इनके घराने की अपनी शैली है।

सन् 1947 में ग्वालियर महाराज (श्रीमन्त जयाजीराव शिधिया) ने आपको स्थानीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर अलाउम्स देकर नियुक्त किया था। सन् 1949 ई० में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार तथा सनद प्रदान किए गए। सन् 1962 ई० में खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया।

आपके चार सुपुत्रों में प्रो० नारायण राव पंडित, प्रो० लक्ष्मणराव पण्डित, चंद्रकांत व सदाशिव और शिष्यों में प्रो० विष्णुपंन चौधरी, रामचंद्रराव सप्तऋषि, पुरुषोत्तम सप्तऋषि, दत्तात्रय जोगलेकर, प्रो० केशवराव सुरंगे, एकनाथ आरोलकर, वि० पु० मानवलकर तथा सदाशिव राव अमृतमुले के नाम उल्लेखनीय हैं। पं० कृष्णराव ग्वालियर घराने के प्रतिनिधि कलाकार थे, जिनका देहावसान 22 अगस्त, 1989 को हुआ.

प्रश्न 15. “संगीत और जीवन” पर निबंध लिखें।

उत्तर: संगीत और जीवन का गहरा संबंध है। संगीत जीवन को आनंदमय बनाता है। बिना संगीत के जीवन नीरस सा लगता है। संगीत सुनने पर मनुष्य अनंद विभोर हो जाता है।

भावुकता से हीन कोई कैसा भी पाषाण-हृदय क्यों न हो किन्तु संगीत से विमुख होने का दावा उसका भी नहीं माना जा सकता । कहावत है कि गाना और रोना सभी को आता है। संगीत की भाषा में जिन व्यक्तियों ने अपने विवेक, अभ्यास और तपस्या के बल से स्वर और ताल पर अपना अधिकार कर लिया है, उनका विज्ञ समाज में आदर है, उन्हें बड़ा गवैया समझा जाता है। परंतु अधिकांश जनसमूह ऐसा होता है जो इस ललितकला की साधना और तपस्या से सर्वथा वंचित रह जाता है।

ऐसे व्यक्तियों को गायक नहीं कहा जाता है और न वे गायक कहलाने के पात्र ही होते हैं परंतु गाना ऐसे लोग भी गाते हैं। इन लोगों के जीवन का संबंध भी संगीत से प्रचुर मात्रा होता है। गाँव में गाए जानेवाले लोक-गीतों के विभिन्न प्रकार-कपड़े धोते समय धोबियों का गीत, भीमकाय पाषाणों को ऊपर चढ़ाते समय श्रमिकों का गाना, खेतों में पानी देते समय किसानों द्वारा गाए जाने वाले गीत, पनघट की ग्रामीण युवतियों के गीत तथा पशु चराते समय ग्वालों का संगीत इस कथन की पुष्टि के लिए यथेष्ट प्रमाण हैं। इस प्रकार के गीत को दैनिकचर्या में गाए जाते हैं। किसी विशेष अवसर पर, यथा-विवाह अथवा पुत्र-जन्मोत्सव पर अथवा किसी धार्मिक या सार्वजनिक समारोहों के अवसरों पर होनेवाले कार्यक्रम तो गीत और नृत्य से परिपूर्ण होते ही हैं।

विभिन्न देशों में संगीत के प्रकार चाहे भिन्न-भिन्न हो किन्तु प्रभाव और गुणों का रूपांतर नहीं होता है। संगीत का मौलिक रूप एवं उसके सृजनात्मक तत्त्व सभी स्थानों के संगीत में समान होते हैं।

प्रसन्नता की बात है कि आजकल विश्व के कुछ विशेषज्ञ एवं डॉक्टर संगीत के रहस्यपूर्ण तत्त्वों के अनुसंधान में संलग्न हैं। आजकल के परीक्षणों में अनेक ऐसी चमत्कारपूर्ण बातें मिली हैं, जिनके द्वारा अनुसंधानकर्ताओं का उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। मानसिक रोगों पर, पक्षाघात अथवा पालगपन की बीमारी पर सच्चे संगीत की स्वर लहरियों ने आशातीत लाभ प्राप्त किया है। अनुसंधान के वर्तमान युग के वह दिन अधिक दूर नहीं जबकि विज्ञानवेत्ताओं द्वारा संगीत की छिपी हुई अनंत शक्ति का भंडार सर्वसाधारण हो समक्ष प्रकट हो जाएगा और मानव-जीवन के सृजनात्मक कार्यों में इसके तत्त्वों का अधिकरण प्रयोग होगा । तब हमारा मानव-समाज जीवन और संगीत के संबंधों को और भी अधिक समझ सकेगा, ऐसी आशा की जाती है।

प्रश्न 16. पूर्वांगवादी राग तथा उत्तरांगवादी राग क्या है ? इसके गायन का समय लिखें।

उत्तर: पूर्वांगवादी का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग अर्थात स रे ग म इन स्वरों में से होता है। इसलिए इसे पूर्वांगवादी राग कहा जाता है। यह राग दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक ही गाये बजाये जाते हैं।

राग दो प्रकार के होते हैं-पूर्वांगवादी राग और उत्तरांगवादी राग।

उत्तरागवादी राग- का वादी स्वर सत्तक के उत्तरांग अर्थात् प ध नि सां इन स्वरों में से होता है तो वे उत्तरांगवादी राग कहे जाते हैं। ऐसे राग प्रायः दिन के उत्तर भाग अर्थात् रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक ही गाए-बजाए जाते हैं।

के वादी स्वर दो तरह के होते हैं। के गायन-वादन का समय ज्ञात हो जाता है। जैसे आसावरी का वादी स्वर धैवत है अर्थात् सप्तक के उत्तरांग स्वर है तो इसके गायन-वादन का समय भी प्रातः है। अर्थात् रात्रि के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक का समय (उत्तर भाग) है, उसी के अंतर्गत प्रात:काल आ जाता है । यमन का वादी स्वर गंधार है जो कि सप्तक के पूर्वांग में से लिया हुआ स्वर है, अतः यमन राग के गायन-वादन का समय रात्रि का प्रथम प्रहर है, जो कि दिन के बारह बजे से रात्रि के बारह बजे तक के क्षेत्र (पूर्व भाग) में आता है इसलिए यमन ‘पूर्वांगवादी राग’ कहा जाएगा और आसावरी को ‘उत्तरांगवादी राग’ कहेंगे।

प्रश्न 17. पन्ना लाल घोष की जीवनी लिखें।

अथवा, पन्नालाल घोष की जीवनी और संगीत में उनके योगदान का सविस्तार वर्णन करें।

उत्तर: वर्तमान काल में बाँसुरी के स्तर को बढ़ाने का श्रेय स्व. पन्नालाल घोष को प्राप्त होता है। उनका जन्म सन् 1911 में पूर्वी बंगाल (बंग्लादेश) के चारीसाल नामक स्थान में हुआ था। पिता का नाम स्वर्गीय अक्षय कुमार घोष जो स्वयं संगीत के बड़े प्रेमी थी और सितार बजाते थे। घर के संगीतमय वातावरण ने आपके सभी भाइयों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी। आपके एक भाई श्री ज्ञान घोष ने तबला सीखा और दो अन्य भाइयों श्री बिदुल घोष और श्री सुनील घोष ने गायन सीखा।

चौदह वर्ष की उम्र में स्वर्गीय पन्नालाल घोष ने बाँसुरी बजाना शुरू किया। सुरीले होने कारण शीघ्र ही अच्छा बजाने लगे। मन में सीखने की प्रबल इच्छा थी, अतः जिससे जो भी कुछ-मिल जाता, सहर्ष ग्रहण करते। कुछ दिनों के बाद आपको कोलकाता की एक फिल्म कम्पनी में काम मिल गया। सौभाग्यवश वहाँ अमृतसर के मास्टर खुशी अहमद से आपकी भेंट हो गई। वे संगीत के अच्छे ज्ञाता थे और हारमोनियम बजाने में निपुण थे।

उनसे आपने बाँसुरी सीखना शुरू किया। उनसे एक वर्ष तक ही सीख पाए थे कि आपको सन् 1938 में सरई कला नृत्य मंडली के साथ विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक ओर इस अवसर को आप छोड़ना नहीं चाहते थे और दूसरी ओर मास्टर खुशी अहमद का शिष्यत्व बनाए रखना चाहते थे किन्तु दोनों का संयोग असम्भव था। विदेश जाने की इच्छा बलवती हुई और नृत्य मंडली के साथ आप चल दिए। वहाँ से केवल 6 माह के बाद आप लौट आए। बाद में ये मुम्बई आ गए। वहाँ उन्होंने फिल्म संगीत में संगीत निर्देशक के मातृहत. में बांसुरी वादन का कार्य किया। इससे इनकी प्रसिद्धि बढ़ गयी थी।

20 अप्रैल, 1960 को प्रातः रक्तावरोध से दिल्ली में आकस्मिक देहांत हो गया जिनके कारण संगीत-संसार शोक-सागर में डूब गया । आपके शिष्य श्री देवेन्द्र मुर्हेश्वर अच्छी बाँसुरी बजा रहे थे, किन्तु कुछ दिनों पूर्व वे भी ईश्वर को प्यारे हो गये।

प्रश्न 18. रवीन्द्र संगीत के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें।

उत्तर: इस देश में जहाँ एक ओर हमारा संगीत शास्त्रों में निबद्ध नियमों के अन्तर्गत ताल, लय एवं सुर के साथ व्याकरणस और गणित के नियमों के अन्तर्गत व्यवहृत होता चला आया है, वहीं दूसरी ओर यह भाषा और भाव की अभिव्यक्ति में उन नियमों को शिथिल कर क्षेत्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, भजन, गजल, ठुमरी, दादरा आदि के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता रहा है, हमारा ‘रविन्द्र संगीत’ भी उन भाव प्रधान शैलियों में से एक है।

स्व. देवेन्द्र नाथ ठाकुर एक उच्च कोटि के विद्वान तथा वेद-उपनिषद् के ज्ञाता थे। साथ ही वे शास्त्रीय संगीत के अन्तर्गत विशेषकर ध्रुवपद, धमार के बहुत अच्छे जानकारों में से थे। अत: श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बाल्यावस्था से ही संगीत-संस्कार था। परन्तु उनके अन्तर से फुटने वाली भाव-प्रधान रस की धाराओं ने शास्त्रीय नियमों की कठोरता से हटकर “रवीन्द्र संगीत” नामक नई, शैली का जन्म दिया। रवीन्द्र संगीत की रचनाएँ बंगला भाषा में होने के कारण बड़ी ही सरस एवं आकर्षक है। उन पद रचनाओं की उन्होंने समसामयिक धमों से ऐसा समाया मानों सोने में सोहागा।

अपने गीत संगीत के विषय में ठाकुर का कथन है कि “गान लिखने में जैसा आनंद मुझे आता है वैसा और किसी काम में नहीं आता” अपने गान के स्थायित्व के विषय में उन्हें इतना दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने कहा कि “सबसे अधिक स्थायी होगा मेरा गान, इसमें मैं बलपूर्वक कह सकता हूँ ……… लोक शोक, दुःख, सुख, आनंद में मेरे गान को बिना गाए रह ही नहीं सकेंगे। युग-युग तक उन्हें मेरे गान को गाना होगा। मैं जानता हूँ उस गान में मेरा एक विशेषत्व है …. ……… ये सुर किसी से उधार लिए गए नहीं है। उनका कहना है कि वे साहित्य और संगीत के अन्तर्गत रस का सृजन करते थे। अतः वे उसके माध्यम से विश्व को शाश्वत सम्पर्क स्थापित रखते थे। वेदना के साथ आनंद का, विरह के साथ मिलन का तथा मृत्यु के साथ अमरत्व का जो तादात्मय सम्बन्ध है रवीन्द्र संगीत उसी आनंद के सम्पर्क का परिचय देता है। रवीन्द संगीत का भाव तत्त्व बुद्धि और विचार की सीमा का अतिक्रमण करके एक दिव्यानुभूति प्रदान करता है।

रवीन्द्र संगीत मानव हृदय से स्फुरित करूणा, आनंद, उद्वेग आदि भावनाओं का एक मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। इसमें शास्त्रीय राग-रागिनियों के मूल स्वरों में अन्य स्वरों का इतना सुंदर और सुमधुर समावेश है कि सहसा मन उसकी शास्त्रीयता से हटकर उसके भावनात्मक रसाभि व्यक्ति में विस्मृत हो जाता है।

प्रश्न 19. निम्न की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें :

मुर्की, श्रुति, ठेका, मींड, ओहव, खाली, वक्र स्वर, वर्जित और विकृत स्वर।

उत्तर: मुर्की – द्रुत गति में तीन स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। यह एक प्रकार का कण है जिसको लिखने के लिए मूल स्वर की बाईं तरफ दो स्वरों का कण दिया जाता है। जैसे-धप।

श्रुति – इसका शाब्दिक अर्थ है जो कुछ सुना जाय, “श्रुयते इति श्रुति”। संगीत में इसका मतलब उस ध्वनि से हैं जिसे हम सुनकर समझ सकें। इसलिए शास्त्रकारों ने एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानी है। इन 22 श्रुतियों को भली प्रकार समझ लेना और प्रयोग कर लेना साधारण संगीतज्ञ के वश की बात नहीं है।

ठेका- प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे ठेका कहा जाता है। उदाहरणार्थ दादरा ताल का.ठेका “धा नी ना धा तू ना” और झपताल का ठेका “धी ना धी धी ना तो ना धी धी ना है।”ठेका लिखते समय ताली, खाली और विभाग बना देंगे।

मींड – किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने अथवा बजाने को मींड कहते हैं जिनके बीच में खाली स्थान न रहे। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींड कहते हैं। मींड लेते समय बीच के स्वरों को इस प्रकार स्पर्श करते हैं कि वे अलग-अलग सुनाई नहीं

पड़ते। उदाहरणार्थ सा से मे म तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श अवश्य होता है, किन्तु . वे अलग-अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड लिखने के लिए स्वरों के ऊपर उलटा अर्द्ध चन्द्राकार बनाते हैं। जैसे-सम।

ओडव – पाँच स्वर वाले रागों की जाति ओडव कही जाती है। भूपाली में म नी स्वर वर्ज्य है और आरोह-अवरोह सा रे ग प ध सां, सां ध प ग रे सा है, इसलिए इसकी जाति ओडव कहलाती है।

खाली – हाथ से ताल देते समय जब कभी ताली न देकर हाथ एक ओर हिला दिया जाता है तो उसे खाली कहा जाता है। खाली इसलिए दिखायी जाती है कि मालूम होता रहे कि उस समय कौन-सी मात्रा चल रही है। प्रत्येक विभाग पर ताली बजाने से मात्रा समझने में भूल हो सकती है।

बक्र स्वर – गाते-बजाते समय जिस स्वर का प्रयोग सीधी न होकर ‘टेढ़ा’ हो उसे बक्र स्वर कहते हैं। सपाट स्वर समुदायों में स्वरों का चढ़ाव उतार सीधा होता है, जैसे-सा रे ग म प अथवा प म ग रे सा। किन्तु जब हम किसी स्वर से आगे न जाकर पीछे लौट आते हैं तो जिस स्वर से हम लौटते हैं उसे बक्र स्वर कहते हैं। उदाहरणार्थ के लिए रे ग म प स्वर समुदाय में म वक्र स्वर है, क्योंकि इसमें म तक जाकर हम ग पर लौट आते हैं और आगे बढ़ते समय म को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार प ध नि ध में नि वक्र है।

विकृत स्वर-स्वरों के मुख्य दो प्रकार है–शुद्ध और विकृत। जब कभी कोई स्वर अपने स्थान से थोड़ा हट जाता है तो उसे विकृत स्वर कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, कोमल और तीव्रा कोमल स्वर नीचे उतरा होता है और तीव्र थोड़ा चढ़ा होता है। सप्तक में सात स्वर शुद्ध रे, ग, ध और नि कोमल तथा म तीव्र होता है।

वर्जित – आरोह अथवा अवरोह में जिन स्वरों को छोड़ दिया जाता है, वे स्वर वर्जित कहलाते हैं, जैसे–बिहाग के आरोह में ऋषभ और धैवत है।

प्रश्न 20. संगीत की परिभाषा विस्तार में लिखें और यह बताएं कि गायन की प्रधानता क्यों दी गई है ?

उत्तर: संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा मनुष्य अपने भावों को प्रकट करता है। बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है, किन्तु गायन, वादन और नृत्य तीनों को संगीत कहा जाता है। इस प्रकार संगीत के मुख्य तीन अंग हुए गायन, वादन और नृत्य। शारंगदेव लिखित, ‘संगीत रत्नाकर’ में कहा गया है, ‘गीत, वाद्यं तथा नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते’ अर्थात्, गाना, बजाना और नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है।

गायन, वादन और नृत्य इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है। केवल इतना ही नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक है। गायन, वादन और नृत्य की, वादन, गायन और नृत्य की और नृत्य, गायन और वादन की सहायता करता है। ‘संगीत रत्नाकर’ में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित हैं, ‘नृत्य वाद्यानुगं प्रोक्तं वाद्यगीतार्नुवर्तिच’। अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। दूसरे गायन में कविता का आनन्द मिलता है। वाद्य और नृत्य में कविता का आनन्द नहीं मिलता है। जब कविता को स्वर ताल में बांध देते हैं तो उसे गीत कहते हैं। गीत के बिना गायन पूर्ण नहीं है, इसलिए गीत को बहुत प्रधानता दी गयी है। केवल आलाप करने से तो गायकी पूरी नहीं होती, गीत का होना जरूरी है। शब्दों के द्वारा भाव प्रदर्शन अच्छा होता है। इसलिए अच्छे गायक गीत के शब्दों पर ध्यान अधिक देते हैं। वे उन्हीं गीतों का गाना पसंद करते हैं जिनके शब्द अच्छे होते हैं।

संगीत में गायन को इसलिए प्रधानता दी गई है कि संगीत के तीनों हिस्सों में गायन मुख्य है। गायन पर ही वादन और वादन पर नृत्य आधारित है।

प्रश्न 21. शास्त्रीय संगीत/लोक गीत पर एक निबंध लिखें।

उत्तर: हिन्दुस्तानी संगीत के मुख्य दो प्रकार हैं, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। लोक संगीत में कजरी, चैती, सावन गीत, बाऊल, भटियाली, होली, शादी के गीत आदि आते हैं। शास्त्रीय संगीत में बड़ा ख्याल, ध्रुपद, तराना, ठुमरी आदि आते हैं।

लोक गीत का प्रचार विशेषकर गाँवों में और शास्त्रीय संगीत का प्रचार शहरों में है। ग्रामवासी बड़े से बड़ा कार्य लोक गीत गाते-गाते कर डालते हैं। लम्बे से लम्बा रास्ता गीत गाते-गाते तय कर देते हैं। वे दिन भर कठिन परिश्रम करने के बाद अपनी सारी थकान केवल एक लोकगीत गाकर दूर कर देते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय संगीत को वे ही लोग समझ पाते हैं जिन्हें संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। इसलिए सभी लोग शास्त्रीय संगीत का आनन्द नहीं ले पाते हैं।

लोक गीत शब्द और भाव प्रधान होते हैं। उसके प्रत्येक पंक्ति में स्वाभाविकता छूती रहती . है, किन्तु शास्त्रीय संगीत. स्वर प्रधान होता है। उसमें स्वरों का सौन्दर्य अधिक दिखाया जाता है। नीचे के लोकगीत में वनवासी राम के वियोग में दुखी मां कौशल्या की मनोकथा का मार्मिक वर्णन किया गया है-

आषाढ़ मासूघन गर्जत घोर-रटत पपीहा कुहुकत मोर,

ठाढ़ी कौशल्या अवधपुर धाम, भीजत ब्है है,

लषण सिया राम खड़े तरूवर तर।

सावन में बरसे घन नीर, कैसे धरे कौशल्या धीर,

छोटी-छोटी वुन्दन बरसत नीर।

भीजत ब्है हैं सीता रघुवीर, झमकि झड़ लागी पठये तुम,

नारि वैरिन बन बालक मोरे, भादों में वरषै नीर अपार,

घर अपने सब ही संसार, गुंजत गुजित फिरत भुजंग,

राम लक्ष्मण और सीता संग रैन अंधियारी।

हम राग सूर मल्हार में एक ऐसे गीत की रचना कर रहे हैं जिसमें वर्षा ऋतु में वियोग की भावना व्यक्त की गई है-

गरजत घन कारे डर लागत है अधियारी।

एक तो जोर बहे पुरवारे, दूजे झिंगुर झनकारे।

कैसे ‘रामरंग’ बिन बरखा को दिन बीत ही हमारे।

लोक गीत में शब्द के साथ-साथ लय-ताल भी प्रधान होता है। इसलिए लोकगीत के साथ – ढोलक बजाया जाता है और श्रोता प्रायः ताली देने लगते हैं। शास्त्रीय संगीत जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है स्वर प्रधान होता है और उसे सुनकर बहुधा ताली देने की इच्छा नहीं होती है।

शास्त्रीय संगीत के कुछ राग-लोक गीतों के आधार पर बने हुए हैं, जैसे वृन्दावनी सारंग, मांड, आसा, पहाड़ी आदि किन्तु लोक गीत हजारों वर्षों से चली आई परम्पराओं के आधार पर बने हैं।

प्रश्न 22. सप्तक किसे कहते हैं ? इसके कितने प्रकार हैं ? पूर्ण रूप से समझाएँ।

उत्तर: क्रमानुसार सात शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सातों स्वरों के नाम क्रमशः सा रे, ग, म, प, ध और नि है। इसमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन-संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में सा से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वर की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। रे की आंदोलन संख्या सा से, ग की रे से व म की ग से अधिक होती है। इसी प्रकार प, ध और नी की आंदोलन अपने पिछले स्वरों से ज्यादा होती है। पंचम स्वर की आंदोलन संख्या सा से डेढ़ गुनी अर्थात् गुनी अर्थात् 3/2 गुनी होती है। उदाहरण के लिए अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है तो प की आंदोलन सख्या 240 की डेढ़ गुनी 360 होगी। प्रत्येक सप्तक में सा के बाद रे, रे के बाद ग, म, प, ध और नि स्वर होते हैं। नि के बाद पुनः सा आता है और इसी स्वर से दूसरा सप्तक शुरू होता है। यह सा अथवा तार सा अपने पिछले सा से दुगुनी ऊँचाई पर रहता है और इसकी आंदोलन संख्या भी अपने पिछले सा से दुगुणी होती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सां की आंदोलन संख्या इसकी दुगुनी 480 होगी। इसलिए सा, प और सां को एक साथ बजाने से उत्पन्न ध्वनि कानों को अच्छा लगता है।

सा से नि तक एक सप्तक होता है। नि के बाद दूसरा सा, तार (सा) आता है और इसी स्थान से दूसरा सप्तक भी शुरू होता है। दूसरा सप्तक भी नि तक रहता है और पुनः नि के बाद अति तार सा आता है, जहाँ से तीसरा सप्तक आरंभ होता है। इसी प्रकार बहुत से सप्तक हो सकते हैं किन्तु क्रियात्मक संगीत में अधिक से अधिक तीन सप्तक प्रयोग में माने जाते हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन-वादन में 3 सप्तक से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश व्यक्तियों का कन्ठ तीन सप्तक से भी कम होता है।

सप्तक तीन माने जाते हैं-

1. मन्द्र संप्तक,

2. मध्य सप्तक,

3. तार सप्तक

1. मन्द्र सप्तक – मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मन्द्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है अर्थात् मन्द्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन की आधे होगी। जैसे अगर मध्य प की आंदोलन 360 है तो मन्द्र पर की 360.की आधी 180 होगी, इसी प्रकार अगर मध्य म की आंदोलन 320 है तो मन्द्र म की. आंदोलन 320 की आधी 160 होगी। इस सप्तक में सात शुद्ध और पाँच विकृत स्वर होते हैं। मन्द्र सप्तक के स्वरों को लिखने के लिए भातखण्डे पद्धति में स्वर के नीचे बिन्दु लगाते हैं जैसे-नि ध प।

2. मध्य सप्तक – जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है। इसलिए इसे मध्य सप्तक कहा जाता है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात् मन्द्र सप्तक के स्वरों से दुगुनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात् तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। चिह्न रहित स्वर से मध्य सप्तक का बोध होता है।

3. तार सप्तक-मध्य सप्तक के बाद सप्तक तार सप्तक कहलाता है जो मध्य सप्तक का दूना होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन-संख्या मध्य सप्तक के उस. स्वर की आंदोलन संख्या की दुगुनी है। जैसे मध्य रे की आन्दोलन 270 है तो तार रे की आन्दोलन 240 × 2 = 540 होगी।

इस सप्तक में भी 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इतने ही स्वर तीनों सप्तक में होते हैं। उनमें केवल आन्दोलन का अन्तर होता है। मन्द्र सप्तक में किसी स्वर की जो आन्दोलन होती है, मध्य सप्तक में उसकी दुगुनी व तार सप्तक में उसकी चौगुनी होती है। किसी स्वर की आन्दोलन मन्द्र सप्तक में 100 है तो मध्य में 200 है और तार सप्तक में 400 होगी। इसी प्रकार अगर किसी स्वर की आन्दोलन मन्द्र सप्तक में 120 है तो मध्य सप्तक में उसी स्वर की आन्दोलन संख्या 120 × 2 = 240 होगी और तार सप्तक में उसी स्वर की आन्दोलन संख्या 120 × 4 = 480 होगी। भातखण्ड पद्धति में तार सप्तक के स्वर लिखने के लिए स्वर के ऊपर एक बिन्दु डालते हैं, जैसे-गं, म पं।

प्रश्न 23. लय किसे कहते हैं ? लय और लयकारी में क्या भेद है ?

अथवा, लय के कितने प्रकार है ? विस्तार से समझाएं।

उत्तर: संगीत में गायन, वादन और नृत्य की गति को लय कहा जाता है। हमारे नित्यप्रति के व्यवहार में कोई-न-कोई लय अवश्य रहती है। चलने-फिरने, लिखने-पढ़ने, बोलने-चिल्लाने आदि में ऐसा नहीं होता कि कुंछ शब्द शीघ्रता से बोलते हो, कुछ को धीरे से और कुछ शब्दों के बीच जहाँ भी चाहे जितनी देर तक रूक जाते हो, बल्कि इन सब में भी समान गति रहती है। संगीत में भी समान गति रहती है। संगीत में समान गति को लय कहते हैं।

लय के प्रकार – मोटे तौर से लय के तीन प्रकार हैं-बिलंबित, मध्य और द्रुत। गाते-बजाते अथवा नाचते समय कोई-न-कोई लय अवश्य रहती हैं। जब लय धीमी रहा करती है तो उसे विलंबित जब साधारण रहती है तो उसे मध्य और जब तेज रहती है तो उसे द्रत लय कहते हैं। साधारणतया मध्य लय घड़ी की एक टिक अथवा एक सेकेन्ड के बराबर रहती है।

कभी – कभी गायक या वादक को गाते-बजाते समय उसे अपनी लय से दूनी, तिगुनी या चौगुनी लय भी इस्तेमाल करनी पड़ती है इसी को लयकारी कहते हैं। दुगुन, तिगुन आदि के अलावा बहुत सी लयकारियाँ हैं। विलंबित लय मध्य की आधी और द्रुत इसकी दूनी मानी जाती है। इस प्रकार हम स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि विलंबित लय की एक मात्रा दो सेकेन्ड के, मध्य लय की एक मात्रा एक सेकेण्ड के तथा द्रुत लय की एक मात्रा आधी सेकेण्ड के बराबर होती है। व्यवहार में इसे पालन करने का कोई कठोर नियम नहीं है। कोई भी गायक अथवा वादक अपनी आवश्यकतानुसार लय को अधिक विलंबित अथवा द्रुत कर सकता है।

प्रश्न 24. पंडित किशनजी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डालें।

उत्तर: तबला के सुख्यात कलाकार पंडित किशन महाराज “साधना है संगीत किशन महाराज” संगीत साधना है, संगीत अराधना है, संगीत ही पूजा है। संगीत न हो तो आदमी बहशी हो जाय। यह जीवन को कायलता प्रदान करता है। जीवन में रस भरता है इसलिये तो एक संगीत साधक सदा मुस्कुरता है। संगीत उनके जीवन की संजीवनी है।

शिव की नगरी वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी, जहाँ संगीत और साहित्य की गंगा अविरत्न बहाती रहती है। इस नगर ने अनेक संतों, महात्माओं, विद्वानों, कवियों, कलाकारों को जन्म दिया। यहाँ की मिट्ठी, पानी और वातावरण में एक अमृत तत्व को उपलब्धता है। जो मुर्दा को भी जीवंत बना देता है। मिट्टी भी सोना बन जाता है। इसी माटी का स्पर्श पाकर अनेक विद्वानों, मनोषियों कलाकारों एवं चिन्तकों ने अपना संसार में रौशन किया और इस देश को गौरवान्वित किया।

कबीर की नगरी काशी, तुलसी की कर्मभूमि काशी बुद्ध की धर्म और दीक्षा भूमि काशी में अनेक विशेषताएँ हैं। यहाँ का कंकड़-कंकड़ शंकर स्वरूप है।

काशी स्थित कबीर की कीर्ति स्थलों के क्षेत्र का नाम है। कबीर चोरा, कबीर चोरा की गलियों में अनेक कीर्ति पुरुषों में एक कीर्तिपुरुष है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज का जन्म 3 सितम्बर, 1923 को काशी के इसी कबीर चौरा मुहल्ले में हुआ यह जन्माष्टी का दिन था। अतः पिताजी ने प्यार से अपने बेटे को किशन कहकर पुकारा किशन परिवार के कृष्ण कन्हैया बन गये। सबके दुलारे सबकी आँखों के तारे। बड़े पिताजी पं० कण्ढे महाराज जो स्वयं एक ख्याति प्राप्त तबला वादक थे। उनको कोई संतान नहीं थी उन्होंने किशन को गोद ले लिया और उसने संरक्षण में तबला सिखाना शुरू किया। सात साल की उम्र से सुर ताल और लय की शिक्षा आरंभ हो गया। ज्यादातर रियाज का समय रात्रिकाल का होता है और फिर दिन में, सुबह के समय कुश्ती में बीतता। बागवानी का शौक, कबूतर और अन्य प्रकार के पक्षियों को पालने का शौक था। महाराजी को अच्छा भोजन और अच्छा पहनने का भी वेहद शौकीन थे। लम्बी नाक, उन्नत ललाट और उस पर रोड़ी का लाल टीका गौर वर्ण और आकर्षण कट-काठी लगता है। ब्रह्मजी ने अत्यंत मनोयोग से इस व्यक्तित्व का निर्माण किया था। संगीत के इन महारथियों ने लंबी साधना की है। तब जाकर उस ऊंचाई तक पहुँच पाय।

स्कूल – कॉलेज में संगीत की शिक्षा ली। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन जी महाराज का गत रात 5 मई को एक प्राइवेट नर्सिंग होम में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे।

प्रश्न 25. अमीर खुसरो की जीवनी लिखें।

उत्तर: संगीत जगत में अमीर खुसरो का नाम कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था जो बलवन के पटियाली आकर बस गये। अमीर खुसरो बहुत बुद्धिमान थे। अतः अमीर मोहम्मद के देहांत के बाद उन्हें तत्कालीन गुलाम वंश के राजा गयासुद्दीन बलवन का राजाश्रय प्राप्त हो गया। कुछ दिनों तक कई राज्यों में नौकरी करने के बादवह अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसने उसे राज गायक बना दिया। खुसरो शायरी भी करते थे और रोज अलाउद्दीन को नए गजल सुनाया करता था। अलाउद्दीन के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ भी थे।

कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सन् 1294 में दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य पर विजय प्राप्त किया तो अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी गये। गोपाल नायक देवगिरी का राज्य गायक था। वहाँ इन दोनों संगीतज्ञों में प्रतियोगिता हुई और खुसरो ने छल-कपट से उसे हरा दिया। खुसरो को गोपाल नायक के विद्वता की सच्ची परख थी। अतः वह उसे दिल्ली ले गया और उसके साथ रहकर संगीत में महत्त्वपूर्ण कार्य किया, जो इस प्रकार है-

अमीर खुसरो ने जनरूचि का अध्ययन किया और नये-नये वाद्यों, राग, गीत और तालों की रचना की। छोटा ख्याल को जन्म देने का श्रेय उन्हीं को है। कुछ विद्वानों ने मतानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार किया। उनके तराने प्रायः एकताल में होते थे तथा उसमें फारसी के शेर होते थे।

इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने कई वाद्यों को जन्म दिया। कहा जाता है कि उसने दक्षिण वीणा में चार तार के स्थान पर तीन तार लगाए और उसे सोहतार की संज्ञा दी। फारसी में सह के अर्थ तीन होते हैं। सेहतार धीरे-धीरे सितार हो गया। तबले के विषय में भी अमीर खुसरो को इसका रचयिता कहा गया है। कहा जाता है कि उसने पखावज को बीच से दो भागों में विभाजित कर तबले की रचना की। अमीर खुसरो ने कुछ नये रागों और तालों की रचना की। रागों में पूटिया, साजगिरि, पूर्वी जिला, शहाना आदि तथा तालों में झुमटा, त्रिताल, आड़ा, चारताल, पश्तो, सूलफाक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

कहा जाता है कि उसने फारसी और संगीत पर कुछ 99 पुस्तकें भी लिखी जो जिनमें से 22 उपलब्ध हैं। सन् 1324 में उनके उस्ताद निजामुद्दीन औलिया का देहावसान हो जाने से उन्हें काफी दुख हुआ। उस समय से वे संसार से विरक्त रहने लगे। उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप मालूम पड़ने लगा और सन् 1325 में उनकी मृत्यु हो गयी। दिल्ली में उनकी कब्र उनके गुरु के पायताने बनाई गई है जहाँ आज भी प्रति वर्ष कव्वाल ‘लोग उनकी याद में उर्स मनाते हैं।