Bihar Board 12th Business Economics Important Questions Long Answer Type Part 1 in Hindi

Bihar Board 12th Business Economics Important Questions Long Answer Type Part 1 in Hindi

BSEB 12th Business Economics Important Questions Long Answer Type Part 1 in Hindi

प्रश्न 1. माँग के नियम की रेखाचित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु की माँग को प्रभावित करने वाले पाँच तत्वों का वर्णन करें।

उत्तर: माँग के नियम का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन- मार्शल के अनुसार ‘मूल्य में कमी के साथ माँग में वृद्धि के साथ माँग की मात्रा में कमी आती है।’ (The amount demanded increases with a foll in Price and diminishes with a rise in Price-Marshall.)

इस बात को मार्शल ने बच्चों के सी-सौ (See-saw) खेल के द्वारा भी समझाया है। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है-

इस उदाहरण में ऊपर से नीचे देखने पर मालूम हो जाता है कि मूल्य में ज्यो-ज्यों कमी होती है। तो माँग में उसी तरह वृद्धि होती है। इसके विपरीत नीचे से ऊपर देखने पर यह मालूम हो जाता है कि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप माँग में कमी होती जाती है। इसी बात को निम्न रेखाचित्र द्वारा दिखलाया जाता है-

इस रेखाचित्र से Ox नारंगी की मात्रा को और OY उसके मूल्य को बतलाया है। साथ ही DD वक्र रेखा माँग के नियम की रेखा है जिसे हम माँग की वक्र रेखा भी कहते हैं इस तरह इस नियम पर ध्यान देने से मुख्यतः ये बाते स्पष्ट हो जाती हैं-

सर्वप्रथम इस नियम से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य तथा माँग के बीच विपरीतार्थक संबंध पाया जाता है तथा अंत में इस नियम से यह भी ज्ञात हो जाता है कि यह सिर्फ एक प्रवृति को बतलाता है।

वे तत्व किसी वस्तु की माँगी गयी मात्रा को प्रभावित करते हैं माँग की निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं। ये तत्व निम्नलिखित हैं-

- संबंधित वस्तुओं की कीमतें- प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दी गयी वस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती है। जैसे-धान की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिस्थापन वस्तु काफी माँग में वृद्धि हो जाती है एक पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दी गयी वस्तु की माँग में कमी हो जाती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने पर मोटर गाड़ी की माँग में कमी हो जाती है।

- आय- उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तु की माँग में वृद्धि हो जाती है। यह वस्तु पर निर्भर करता है कि वस्तु सामान्य वस्तु है अथवा घटिया वस्तु है।

- रुचि स्वभाव आदत- यदि रुचि, स्वभाव और आदत में परिवर्तन अनुकूल हो तो वस्तु की माँग में वृद्धि होती है।

- जनसंख्या- जनसंख्या बढ़ने पर माँग बढ़ती है और इसमें कमी होने पर माँग में कमी होती है।

- संभावित कीमत- वस्तु की संभावित कीमत बढ़ने या घटने पर उसकी वतर्मान माँग में वृद्धि या कमी आएगी।

प्रश्न 2. पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है ? उपयुक्त रेखाचित्र का प्रयोग करते हुए पैमाने के प्रतिफल की बढ़ती समान तथा घटती धारणाओं की व्याख्या करें।

उत्तर: पैमाने के प्रतिफल- पैमाने के प्रतिफल का संबंध सभी कारकों में समान अनुपात में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप कुल उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से है। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है।

रेखाचित्र द्वारा पैमाने के प्रतिफलों का प्रदर्शन :

(i) पैमाने के बढ़ते प्रतिफल- पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उस स्थिति को प्रकट करते हैं जब उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाए जाने पर उत्पादन में वृद्धि अनुपात से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में 20% की वृद्धि होती है।

बगल के चित्र में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को दर्शाया गया है। चित्र से पता चलता है कि उत्पादन के साधनों में 10% की वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा में 20% की वृद्धि होती है यह पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है।

(ii) पैमाने के समान प्रतिफल- पैमाने के समान प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करते हैं। जिसमें साधनों की मात्रा में % वृद्धि और उत्पादन की मात्रा में % वृद्धि समान होती है। चित्र में साधनों की मात्रा में 10% वृद्धि होती है और उसके फलस्वरूप उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हो रही है।

(iii) पैमाने के घटते प्रतिफल-साधनों को घटते प्रतिफल के अन्तर्गत उत्पाद (MP) वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। एक निश्चित बिंदु के पश्चात यह X-अक्ष को छुता है और उसको पार कर जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।

प्रश्न 3. माँग की कीमत लोच से आप क्या समझते हैं ? इसे कैसे मापा जाता है ?

उत्तर: माँग की कीमत लोच- माँग की लोच एक मात्रात्मक या परिमाणात्मक कथन है जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी माँग में परिवर्तन की मात्रा को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप माँगी गयी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को माँग की कीमत लोच कहते हैं।

माँग की कीमत लोच को इस प्रकार मापा जा सकता है-

प्रश्न 4. उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। औसत लागत तथा सीमान्त लागत के परस्पर सम्बन्धों की व्याख्या करें।

उत्तर: उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने के लिए जो धनराशि व्यय करनी पड़ती है उसे उत्पादन लागत कहा जाता है। उत्पादन लागत मुख्य रूप से उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है।

उत्पादन लागत के विभिन्न प्रकार :

(i) अल्पकाल में उत्पादन लागतें

(ii) दीर्घकाल में उत्पादन लागतें।

(i) अल्पकाल में उत्पाद लागतें- अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया के साधन होते हैं-

(a) स्थिर साधन- ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं किया जा सके।

(b) परिवर्तनशील साधन- ऐसे साधन जिनकी मात्रा के उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

अल्पकाल में दो प्रकार की उत्पादन लागतें सम्मिलित होती है-

(a) स्थिर लागतें (Fixed costs)- स्थिर लागत उस खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है।

(b) परिवर्तनशील लागते (Veriable Costs)- परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते-बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है।

अल्पकाल में कुल उत्पादन लागत = कुल स्थिर लागत + कुल परिवर्तनशील लागत।

अल्पकाल में औसत लागतें- किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। औसत लागत कुल लागत एवं उत्पादन की मात्रा का भागफल होता है।

सीमांत लागत (Marginal cost)- सीमांत का मतलब है एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है।

(ii) दीर्घकाल में उत्पादन लागतें (Production costs in long period)- दीर्घकाल में उत्पति का कोई स्थिर नहीं होता बल्कि उत्पादन की लम्बी समय अवधि के कारण उत्पादन का प्रत्येक परिवर्तनशील बन जाता है।

(a) दीर्घकालीन औसत लागत (Long period Average Cost curve)- दीर्घकालीन औसत लामत, दीर्घकालीन कुल लागत को उत्पादन लागत को कुल मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है।

(b) दीर्घकालीन सीमांत लागत (Long period Marginal cost curve)- दीर्घकाल के उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने में कुल उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है उसे उस अतिरिक्त एक इकाई की सीमांत लागत कहते हैं।

औसत लागत एवं सीमांत लागत में सम्बन्ध-

औसत लागत तथा सीमांत लागत के बीच सम्बन्ध को इस प्रकार देखा जा सकता है-

(i) औसत लागत तथा सीमांत लागत की गणना उत्पादन की कुल लागत द्वारा की जाती है।

(ii) आरंभ में जब औसत लागत वक्र गिरता है तब सीमांत लागत वक्र एक सीमा तक गिरता है किन्तु एक अवस्था के बाद सीमांत लागत वक्र बढ़ना आरंभ हो जाता है यद्यपि लागत से कम वक्र गिरता रहता है। इस प्रकार घटती औसत लागत की दशा के MC सदा औसत लागत से कम होती है। अर्थात MC < AC.

(iii) जब AC न्यूनतम होती तब MC वक्र AC वक्र को नीचे से काटता है। अर्थात् न्यूनतम औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। अर्थात् MC = AC

(iv) जब AC बढ़ता है तो MC वक्र AC से ऊपर होता है एवं साथ-ही-साथ AC वक्र से तीव्र गति से बढ़ता है अर्थात MC > AC चित्र में AC तथा MC वक्रों को प्रदर्शित किया गया है। AC वक्र बिन्दु A तक गिरता है और इस दिशा में MC क्रम बना रहता है AC से। AC के गिरने की दिशा में MC अधिक तेजी से नीचे गिरता है। AC के न्यूनतम बिन्दु A पर MC उसे नीचे से काटता है। A बिन्दु से AC बढ़ना आरंभ करती है ओर बिन्दु A के बाद MC अधिक तेजी से बढ़ती है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं-

प्रश्न 5. राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं ? राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: आय की दृष्टि में राष्ट्रीय आय से अंभिप्राय एक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा एक वर्ष के अंदर तथा बाहर अर्जित आय का योग है। प्रत्येक देश वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत अपने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करती है। देश में वित्तीय वर्ष भर में कुल उत्पादन के मूल्य सेवाओं के मूल्य तथा विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय का योगफल निकाला जाता है। इनके सम्मिलित मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे सामाजिक आय भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय का मूल्यांक करके एक देश अपने आय का अनुमान लगाती है और यह देखती है कि पिछले वर्ष की तुलन में राष्ट्रीय आय घटी है या बढ़ी है अथवा स्थिर रही है।

किसी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को मापने के लिए, उसके निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना आवश्यक है। राष्ट्रीय उत्पादन के चक्रीय प्रवाह के तीन चरण हैं-उत्पादन, आय और व्यय। प्रत्येक के लिए आँकड़ों और विधियों की आवश्यकता पड़ती है।

उत्पादन के चरण पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए देश के निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के सभी उत्पाद उद्यमों द्वारा की गई शुद्ध मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को ज्ञात करना चाहिए।

व्यय के चरण के लिए हमें व्यय करने वाली इकाइयों अर्थात् सामान्य सरकार, उपभोक्ता, ‘परिवारों तथा उत्पादक उद्यमों के कुल आय के जोड़ को ज्ञात करना होगा।

आय के वितरण चरण पर राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सृजित की गई कुल आय को ज्ञात करना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय आय की माप के लिए तीन विधियों-उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि की सहायता ली जाती है। तीनों विधियों से प्राप्त आँकड़े समान होने चाहिए, क्योंकि जो भी उत्पादन किया जाता है उसका ‘मूल्य ही उत्पादन के साधनों के बीच बाँटा जाता है तथा वही परिवारों, फर्मों और सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि में खर्च किया जाता है।

नीचे दिये गये तीनों विधियों के सूत्रों से यह स्पष्ट होता है।

मूल्य वृद्धि विधि (Value Added Method) :

प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि + द्वितीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि + तृतीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि।

= बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद – मूल्य ह्रास।

= बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

= साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन आय।

= राष्ट्रीय आय (National Income)

व्यय विधि (Expenditure Method) :

निजी अंतिम उपभोग व्यय + सरकारी अंतिम उपभोग व्यय + सकल घरेलू पूँजी निर्माण + शुद्ध निर्यात = बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर – मूल्य ह्रास।

= साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद + विदेशों से शुद्ध साधन आय।

=राष्ट्रीय आय (National Income)

आय विधि (Income Method) :

कर्मचारियों का पारिश्रमिक + प्रचालन अधिशेष + मिश्रित आय

= शुद्ध घरेलू आय + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय

= राष्ट्रीय आय (National Income)

प्रश्न 6. सरकारी बजट क्या है ? इसके उद्देश्यों की चर्चा करें।

उत्तर: आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के सभी प्रत्याशित राजस्व और व्यय का अनुमानित वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। सरकार कई प्रकार की नीतियाँ बनाती है। इन नीतियों को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकार आय और व्यय के बारे में पहले से ही अनुमान लगाती है। अतः बजट आय और व्यय का अनुमान है। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

बजट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- सरकार को अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ती है।

- सरकार सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करके अर्थव्यवस्था में धन और आय के पुनर्वितरण की व्यवस्था करती है।

- बजट के माध्यम से सरकार कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने का प्रयास करती है। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने और कीमत स्थिरता के लिए,प्रयत्न करने में बजट महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- सरकार महत्त्वपूर्ण उद्यमों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में करती है। विद्युत उत्पादन, रेलवे आदि ऐसे ही उद्यम है। यदि इन्हें अनियंत्रित रखा जाय तो ये एकाधिकारी उद्यम में परिवर्तित हो सकते हैं। अधिकतम लाभ की आशा में उत्पादन में कमी कर सकते हैं, इससे सामाजिक कल्याण में कमी आ सकती है।

- बजट अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन उत्पन्न करता है। व्यय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण करता है। संसाधनों को सामाजिक प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग में लाने में सहायता मिलती है। साथ ही सेवाओं की उपलब्धता प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से उपलब्ध कराने में बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न 7. उदासीनता की वक्र रेखा द्वारा उपभोक्ता को संतुलन की प्राप्ति कैसे होती है ?

अथवा, उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का साम्य कैसे स्थापित होता है ?

उत्तर: प्रो० हिक्स तथा प्रो० ऐलेन ने दो वस्तुओं के सन्दर्भ में उपभोक्ता संतुलन को उदासीनता रेखा या तटस्थता वक्र तथा बजट रेखा (कीमत रेखा) की सहायता से स्पष्ट किया है।

1. तटस्थता रेखाचित्र- तटस्थता तालिका वह तालिका है जो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाती है जिससे किसी व्यक्ति को समान संतोष मिलता है। यदि हम इन संयोगों को वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो हमें तटस्थता वक्र रेखाचित्र प्राप्त होता है। यह वक्र यह प्रदर्शित करता है कि यदि व्यक्ति दो वस्तुओं में किसी एक वस्तु का उपभोग ज्यादा करता है तो उसे दूसरी वस्तु की. कुछ मात्रा का त्याग करना होगा।

2. बजट रेखा या कीमत रेखा- बजट रेखा यह दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय निश्चित है तथा वह इस आय को दो वस्तुओं पर खर्च करता है। वह यह रेखा से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसकी आय इतनी नहीं कि वह उससे आगे खर्च कर सके।

उपभोक्ता संतुलन- तटस्थता वक्र रेखा विधि के अनुसार, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति उस बिन्दु पर होता है जहाँ तटस्थता वक्र कीमत रेखा को ठीक स्पर्श कर रहा होता है अर्थात् tangent होता है। इस बिन्दु पर प्राप्त दो वस्तुओं के संयोग से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी।

चित्र में तटस्थता वक्र IC बजट रेखा BL को बिन्दु E पर स्पर्श कर रही है। यही बिन्दु उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है, जहाँ उपभोक्ता वस्तु Y की OY मात्रा तथा वस्तु X की ox मात्रा के संयोग द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। उपभोकता IC High तटस्थता वक्र पर खर्च नहीं कर सकता है क्योंकि यह उसकी बजट रेखा से ऊपर है, अर्थात् उपभोक्ता की आय उतनी नहीं है। तटस्थत वक्र IC low पर उसे अधिकतम संतुलित नहीं मिलती है क्योंकि यह उसके बजट रेखा से नीचे तथा x और y के जिस संयोग (बण्डता) पर वह तटस्थ होता है, इस स्थिति में उससे कम संतुष्टि प्राप्त होती है।

उपभोक्ता संतुलन की निम्नलिखित शर्ते तथा मान्यताएँ हैं-

- उपभोक्ता विवेकशील है- उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की चेष्टा करता है। इसलिए वह दो वस्तुओं पर बहुत सोच समझ कर व्यय करता है।

- उपभोक्ता की तटस्थता वक्र निश्चित है- उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का पूर्व निर्धारण कर लेता है।

- वस्तुएँ समरूप तथा विभाज्य है एवं वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं।

- उपभोक्ता की आय के अनुसार बजट रेखा (कीमत रेखा) निर्धारित है तथा उपभोक्ता अपना संपूर्ण बजट इन दो वस्तुओं पर खर्च करता है।

उदासीनता वक्र तथा बजट रेखा को संतुलन बिन्दु पर मात्र छूती हुई हो।

(i) बजट रेखा, तटस्थता रेखा को संतुलन बिन्दु पर मात्र छूती हुई हो।

(ii) सीमान्त प्रतिस्थापन दर और कीमत अनुपात बराबर हो अर्थात्

(iii) संतुलन बिन्दु पर उदासीनता (तटस्थता) रेखा मूल बिन्दु से उन्नतोदर (convex) हो।

प्रश्न 8. माँग वक्र के नीचे की ओर पतनशील होने के कारण की व्याख्या करें।

अथवा, माँग वक्र की ढाल नीचे की ओर क्यों होती है ?

उत्तर: माँग की वक्र रेखा का घनिष्ठ संबंध माँग की तालिका में होता है। माँग की वक्र रेखा का मतलब एक निश्चित तालिका से होता है। इस तरह जब माँग की तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे ही माँग की वक्र रेखा कहा जाता है।

माँग वक्र की ढाल नीचे की ओर होती है। इसके विभिन्न कारण हैं, जो निम्नलिखित हैं-

इस संदर्भ में सबसे पहले उपयोगिता हास नियम का उल्लेख किया जाता है। उसी नियम के अनुसार, “उपभोक्ता जैसे-जैसे वस्तुओं के उपयोग की मात्रा में वृद्धि करते जाता है, वैसे-वैसे उससे प्राप्त उपयोगिता धीरे-धीरे घटती जाती है। लेकिन उपभोक्ता वस्तु का मूल्य सामान्यतः वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के आधार पर देता है। ऐसी स्थिति में कम उपयोगिता मिलने पर कम मूल्य और अधिक उपयोगिता मिलने पर अधिक मूल्य देने को तैयार होता है। ऐसें स्थिति में उपयोगिता कम होने पर कम मूल्य देता है जबकि उपयोगिता में यह कभी वस्तु का अधिक मात्रा के कारण होता है। फलतः मूल्य कम होने पर माँग में कमी होती है। अर्थशास्त्री मार्शल के शब्दों में, “The greater the amount to be said the smaller must be the price of which it is offered.”

दूसरे उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन के कारण ही माँग की वक्र रेखा बायें से दायें नीचे की ओर झुकती है। सचमुच में जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है। तो उनके उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण उनका वस्तु की माँग बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति को Prof. Boulding ने Industry effect के नाम से संबोधित किया जाता है। तीसरे Prof. Hicks ने इस संदर्भ में अलग प्रभाव का भी उल्लेख किया है। इसके अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य . घट जाता है तो उपभोक्ता महँगी वस्तुओं का उपभोग करने लगता है। फलतः कम मूल्य वाली वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि होने से उनकी मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता महँगी वस्तुओं के स्थान पर सस्ती वस्तुओं का उपभोग करने लगा है। इस तरह महँगी वस्तुओं का उपभोग की मात्रा घट जाती है जिससे उनकी माँग घट जाती है।

प्रश्न 9. माँग की प्रतिलोच से क्या समझते हैं ? उसे कैसे मापा जाता है ?

उत्तर: किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण माँग में होने वाले परिवर्तन को माँग की लोच कहा जाता है। माँग की लोच विभिन्न प्रकार की होती है जिनमें माँग की प्रतिलोच का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की माँगी गयी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है। यानी एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसे ही माँग की प्रतिलोच कहा जाता है।

माँग की प्रतिलोच को मापने का सूत्र इस प्रकार है-

Ed = ΔQ/ΔP × P/Q

इस सूत्र के द्वारा माँग की प्रतिलोच को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि माँग की लोच बेलोचदार है या लोचदार। साथ ही माँग की लोच इकाई से अधिक है या इकाई से कम अथवा इकाई के बराबर है।

प्रश्न 10. सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। इस नियम के लागू होने की आवश्यक शर्ते कौन-कौन सी हैं ?

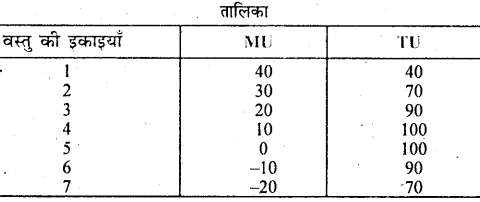

उत्तर: सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम इस तथ्य की विवेचना करता है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता है अन्य बातें समान रहने पर उससे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। एक बिन्दु पर पहुँचने पर यह शून्य यदि उपभोक्ता इसके पश्चात् भी वस्तु का सेवन जारी रखना है तो यह ऋणात्मक हो जाती है। निम्न उदाहरण से भी यह इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है-

इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे वस्तु की मात्रा एक से बढ़कर 6 तक पहुँच जाती है वैसे-वैसे उससे प्राप्त सीमान्त उपयोगिता भी 10 से घटते-घटते शून्य और ऋणात्मक यानी -4 तक हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि होते रहने से उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है।

सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की निम्नलिखित शर्ते या मान्यताएँ हैं-

- उपभोग की वस्तुएँ समरूप होने चाहिए।

- उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए।

- उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

- उपभोग निश्चित इकाई में किया जाना चाहिए।

- आय, आदत, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

प्रश्न 11. कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत के मुख्य बिन्दुओं को समझाएँ।

उत्तर: आर्थिक महामंदी (1929-1933) ने कई ऐसी आर्थिक समस्याओं को जन्म दिया जिनको व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर हल नहीं किया जा सका। इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रो० जे० एम० कीन्स ने General theory of Employment, Interest & Money लिखी। इस पुस्तक में कीन्स ने आय एवं रोजगार के बारे में निम्नलिखित मुख्य बातें बताईं-

(i) एक अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का स्तर संसाधनों की उपलब्धता एवं उपयोग पर निर्भर करता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधन बेकार पड़े होते हैं तो अर्थव्यवस्था उन्हें उपयोग में लाकर आय एवं रोजगार के स्तर को बढ़ा सकता है।

(ii) कीन्स ने परंपरावादियों के इस विचार को कि एक वस्तु की पूर्ति माँग की जनक होती है खारिज कर दिया। कीन्स ने बताया कि वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय और उपभोक्ता की उपयोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है।

(iii) परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार संतुलन की अवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। लेकिन कीन्स ने संतुलन स्तर के रोजगार स्तर को साम्य रोजगार स्तर का नाम दिया और स्पष्ट किया कि साम्य रोजगार स्तर आवश्यक रूप से पूर्ण रोजगार स्तर के समान नहीं होता है। यदि साम्य रोजगार स्तर, पूर्ण रोजगार स्तर से कम है तो अर्थव्यवस्था उपभोग या सामूहिक माँग की बढ़ाकर आय एवं रोजगार स्तर में वृद्धि कर सकती है।

(iv) परंपरावादी विचार में सरकारी हस्तक्षेप को निषेध करार दिया गया था। लेकिन कीन्स ने सुझाव दिया कि विषम परिस्थितियों जैसे अभाव माँग, अधिमाँग आदि में हस्ताक्षर करके इन्हें ठीक करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए।

(v) परंपरावादी सिद्धांत में बचतों को वरदान बताया गया है जबकि समष्टि स्तर पर कीन्स ने बचतों को अभिशाप की संज्ञा दी है। व्यक्तिगत स्तर पर बचत वरदान हो सकती है।

प्रश्न 12. विदेशी विनिमय दर को परिभाषित करें। स्थिर और लोचपूर्ण विनिमय दर में अंतर करें।

उत्तर: वह दर जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है, विदेशी विनिमय दर कहलाता है। इस प्रकार विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रूप में दी जाने वाली वह कीमत है जो विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले दी जाती है।

स्थिर एवं लोचपूर्ण विनिमय दरों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है-

स्थिर विनिमय दर:

- यह सरकार द्वारा घोषित की जाती है और इसे स्थिर रखा जाता है।

- इसके अंतर्गत विदेशी केन्द्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को एक निश्चित कीमत पर खरीदने और बेचने के लिए तत्पर रहता है।

- इसमें परिवर्तन नहीं आते हैं।

लोचपूर्ण विनिमय दर:

- माँग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्धारित होती है।

- इसमें केन्द्रीय बैंक का हस्तक्षेप नहीं होता है।

- इसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं।

प्रश्न 13. परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या करें।

उत्तर: घटते-बढ़ते अनुपात के नियम के अनुसार जब एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर रखा जाता है तो उत्पादक के परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन पहले बढ़ते हुए अनुपात में बढ़ता है, फिर समान अनुपात में तथा इसके बाद घटते हुए अनुपात में बढ़ता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, “उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि यदि किसी एक उत्पत्ति के साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाय तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाय तो एक निश्चित बिन्दु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होती है।”

इस नियम के अनुसार उत्पादन की तीन अवस्थाएँ हैं-

- पहली अवस्था- सीमान्त उत्पादन अधिकतम होने के बाद घटना आरम्भ हो जाता है। औसत उत्पादन अधिकतम हो जाता है तथा कुल उत्पादन बढ़ता है।

- दूसरी अवस्था- औसत उत्पादन घटने लगता है और कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तथा अधिकतम बिन्दु पर पहुँचता है तब सीमान्त उत्पादन शून्य हो जाता है।

- तीसरी अवस्था- औसत उत्पादन घटना जारी रहता है तथा कुल उत्पादन कम होने लगता है तब सीमान्त उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है।

प्रश्न 14. केंद्रीय बैंक किस प्रकार व्यापारिक बैंक से भिन्न होता है ?

उत्तर: केन्द्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक निम्नलिखित अंतर हैं-

केन्द्रीय बैंक:

- यह देश का सर्वोच्च बैंक (Apex Bank) होता है। यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है।

- इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रहित में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करना है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता।

- संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर (जहाँ 12 केन्द्रीय बैंक हैं) अन्य सभी देशों में एक-एक केन्द्रीय बैंक होता है।

- केन्द्रीय बैंक पर सरकार का स्वामित्व होता है।

- यह विशेष दशाओं के अतिरिक्त अन्य दशाओं में जनसाधारण के साथ व्यवसाय नहीं कर सकता।

- यह सरकार के बैंकर के रूप में सरकार की ओर से लेन-देन करता है।

व्यापारिक बैंक:

- वे सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक अंग होते हैं और केन्द्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

- इसका मुख्य एवं प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना होता है।

- देश में अनेक व्यापारिक बैंक होते हैं।

- ये प्रायः अंशधारियों के बैंक होते हैं। इसका स्वामित्व सरकारी और गैर-सरकारी भी हो सकता है।

- ये जनसाधारण से व्यवसाय करते हैं।

- यह जनता का बैंकर है।

प्रश्न 15. कृषि के संदर्भ में उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें।

उत्तर: उत्पत्ति ह्रास नियम हमारे साधारण जीवन के अनुभवों पर आधारित है। सर्वप्रथम इस प्रवृत्ति का अनुभव स्कॉटलैण्ड के एक किसान ने किया था, किन्तु वैज्ञानिक रूप में इसके प्रतिपादन का श्रेय टरगोट को है। यह नियम मुख्यतः कृषि में ही क्रियाशील होता है। कृषि के क्षेत्र में इस नियम की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है-

जब उपज बढ़ाने के लिए भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर कोई किसान पूँजी एवं श्रम की मात्रा को बढ़ाता है तो प्रायः यह देखा जाता है कि उपज में उससे कम ही अनुपात में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में इसी प्रवृत्ति को क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। प्रत्येक किसान अनुभव के आधार पर इस बात को जानता है कि एक सीमा के बाद भूमि की एक निश्चित मात्रा पर आंधक श्रम एवं पूँजी लगाने से उपज घटते हुए अनुपात में बढ़ती है। यदि ऐसा नहीं होता तो आज विश्व में खाद्यान्न के अभाव की समस्या ही उपस्थित नहीं होती तथा एक हेक्टर भूमि में खेती करके ही सम्पूर्ण विश्व को सुगमतापूर्वक खिलाया जा सकता था। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पत्ति ह्रास नियम को कृषि से संबंधित करते थे। इन लोगों के अनुसार भूमि की पूर्ति सीमित है। अतः जनसंख्या में वृद्धि के कारण एक सीमित भूमि पर अधिक लोगों के काम करने से उपज में घटती हुई दर से वृद्धि होगी।

मार्शल ने कृषि के संबंध में इस नियम की व्याख्या इस प्रकार से की है, “यदि कृषि कला में साथ-ही-साथ कोई उत्पत्ति नहीं हो, तो भूमि पर उपयोग की जाने वाली पूँजी एवं श्रम की मात्रा में वृद्धि से कुल उपज में साधारणतया अनुपात से कम ही वृद्धि होती है।” इस प्रकार मार्शल के अनुसार एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर ज्यों-ज्यों श्रम एवं पूँजी की इकाइयों में वृद्धि की जाती है, त्यों-त्यों उपज घटते हुए अनुपात में बढ़ती है, यानी सीमान्त उपज में क्रमशः ह्रास होते जाता है। इसे निम्न तालिका द्वारा भी दर्शाया जा सकता है-

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि श्रम एवं पूँजी की पहली इकाई लगाने से उस भूमि पर 20 क्विंटल उपज होती है, दूसरी इकाई के प्रयोग से कुल उपज 35 क्विंटल होती है लेकिन सीमान्त उपज 15 क्विंटल होती है। तीसरी इकाई के प्रयोग से कुल उपज 45 क्विंटल होती है तथा सीमान्त उपज 10 क्विंटल होती है। चौथी इकाई के प्रयोग से कल उपज 50 क्विंटल तथा सीमान्त उपज 5 क्विंटल होती है। अतः स्पष्ट है कि किसान ज्यों-ज्यों एक निश्चित भूमि के टुकड़े पर श्रम एवं पूँजी की इकाइयों को बढ़ाता है, त्यों-त्यों कुल उपज में वृद्धि अवश्य होती है, किन्तु उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में श्रम एवं पूँजी में वृद्धि की जाती है। दूसरे शब्दों में, श्रम एवं पूँजी की अतिरिक्त इकाइयों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उपज में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है।

प्रश्न 16. पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(i) क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या- पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिसके कारण कोई भी विक्रेता. अथवा क्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में एक क्रेता अथवा एक विक्रेता बाजार में माँग अथवा पूर्ति की दशाओं को प्रभावित नहीं कर सकता।

(ii) वस्तु की समरूप इकाइयाँ- सभी विक्रेताओं द्वारा बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली इकाइयाँ एक समान होती हैं।

(iii) फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता- पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश कर सकती है तथा कोई भी पुरानी फर्म उद्योग से बाहर जा सकती है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के उद्योग में आने-जाने पर कोई प्रबन्ध नहीं होता।

(iv) बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान- पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं को पूर्ण ज्ञान होता है। इस प्रकार कोई भी क्रेता वस्तु की प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदेगा।

यही कारण है कि बाजार में वस्तु की एक समान कीमत पायी जाती है।

(v) साधनों की पूर्ण गतिशीलता- पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधन बिना किसी व्यवधान के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में अथवा एक फर्म से दूसरी फर्म में स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

(vi) कोई यातायात लागत नहीं- पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यातायात लागत शून्य होती है जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है।

प्रश्न 17. सामूहिक माँग की अवधारणा को उचित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: सामूहिक माँग (Aggregate Demand)- एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सम्पूर्ण माँग को ही सामूहिक माँग कहा जाता है और यह अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में व्यक्त की जाती है। इस प्रकार, एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं पर किये गये कुल व्यय के संदर्भ में सामूहिक माँग की माप की जाती है।

दूसरे शब्दों में, सामूहिक माँग, उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी, आय के दिए हुए स्तर पर, वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार हैं।

सामूहिक मांग = उपभोग व्यय + निवेश व्यय

AD = C + I

उपभोग अनुसूची एवं निवेश अनुसूची का योग करके सामूहिक माँग अनुसूची का निर्माण किया जाता है।

उपर्युक्त तालिका बताती है कि

‘शून्य आय स्तर पर भी उपभोग माँग शून्य न होकर एक न्यूनतम स्तर पर बनी रहती है’ क्योंकि व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अनिवार्य वस्तुओं (भोजन आदि) के लिए उपभोग करना आवश्यक होता है-यह व्यय व्यक्ति या तो अपनी पूर्व बचतों से करता है या फिर दूसरों से उधार लेता है।

उपर्युक्त तालिका के आधार पर प्राप्त होने वाला सामूहिक माँग वक्र चित्र में प्रदर्शित किया गया है।

प्रश्न 18. केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें।

उत्तर: रिजर्व बैंक के कार्य (Functions of R.B.I.)- रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

(i) नोट निर्गमन का एकाधिकार- भारत में एक रुपये के नोट और सिक्कों के अलावा सभी करेन्सी नोटों को छापने का एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। नोटों की डिजाइन केन्द्रीय सरकार द्वारा तय तथा स्वीकृत की जाती है। 115 करोड़ रुपये का सोना और 85 करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखकर रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार नोटों का निर्गमन कर सकता है।

(ii) सरकार का बैंकर- रिजर्व बैंक जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता है तथा नये ऋणों को जारी करता है। सरकार के ट्रेजरी बिलों की बिक्री करता है। सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देने का कार्य करता है।

(iii) बैंकों का बैंक- रिजर्व बैंक को व्यापार, उद्योग, वाणिज्य और कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बैंकिंग प्रणाली का विकास करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को वाणिज्य बैंकों और सरकारी बैंकों के निरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संकट के समय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को सहायता करता है।

(iv) विदेशी विनिमय कोषों का रक्षक- रिजर्व बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य रुपये के बाहरी मूल्य को कायम रखना है। देश में आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए उचित मौद्रिक नीति को अपनाता है।

(v) साख का नियंत्रण- रिजर्व बैंक साख- नियंत्रण के परिमाणात्मक और चयनात्मक उपाय अपनाकर देश में साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे वाणिज्य, कृषि, उद्योग और व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

(vi) विकासात्मक कार्य- रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास करने, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करने का कार्य किया है। पूँजी बाजार को विकसित करने तथा सरकारी आन्दोलन को मजबूत बनाने का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा ही किया गया है।

प्रश्न 19. व्यावसायिक बैंक की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें।

उत्तर: व्यापारिक बैंक वे बैंक है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग का कार्य करते हैं। कलर्वस्टन के अनुसार व्यापारिक बैंक वे संस्थाएँ हैं जो व्यापार को अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा इस प्रक्रिया में मुद्रा का निर्माण करती हैं।

व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं जिन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-

- मुख्य कार्य

- गौण कार्य

- विकासात्मक कार्य।

मुख्य कार्य- बैंक के तीन प्रमुख कार्य हैं-

- जमा स्वीकार करना- एक व्यापारिक बैंक जनता के धन को जमा करता है।

- ऋण देना- बैंक के अपने पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि निगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा उधार दे दिया जाता है।

- विनिमय पत्रों की कटौती करना- इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनके विनिमय पत्रों के आधार पर रुपया उधार देता है। भुगतान के बांकी समय की ब्याज की कटौती करके बैंक तत्काल भुगतान कर देता है।

गौण कार्य- बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न तरीकों के एजेंट का कार्य करता है।

- चेक, ड्राफ्ट आदि का एकत्रीकरण और भुगतान।

- प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री।

- बैंक अपने ग्राहकों के आदेश पर उनकी सम्पत्ति के ट्रस्टी तथा प्रबंधक का कार्य भी करते हैं। साथ ही बैंक लॉकर की सुविधा यात्री चेक तथा साख प्रमाण पत्र, मर्चेन्ट बैंकिंग और वस्तुओं के वाहन में सहायक प्रदान करता है।

विकासात्मक कार्य- आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए निम्नांकित कार्य करते हैं-

लोगों की निष्क्रीय बचतों को इकट्ठा करके उन्हें उत्पादकीय कार्यों में निवेश करके पूँजी निर्माण को बढ़ाने में सहायक होते हैं। बैंक उद्यमियों को साख प्रदान करके जब प्रवर्तक को प्रोत्साहित करता है, साथ ही केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने में सहायक करते हैं।

प्रश्न 20. भुगतान शेष में असंतुलन के कारण कौन-कौन है ?

उत्तर: भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित हैं-

- प्राकृतिक प्रकोप- प्राकृतिक प्रकोप (अकाल, बाढ़, भूकम्प आदि) के कारण भुगतान शेष में असंतुलन उत्पन्न होता है, क्योंकि इन दशाओं में अर्थव्यवस्था आयतों पर आश्रित हो जाती है।

- विकास व्यय- विकास व्यय अधिक होने से भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता है।

- व्यापार चक्र- व्यावसायिक क्रियाओं में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव निर्यात पर पड़ता है। फलतः भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है।

- बढ़ती कीमतें- कीमतों में वृद्धि के कारण भी भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होता है।

- आयात प्रतिस्थापन्न- इसके चलते आयातों में कमी होती है। अतः भुगतान संतुलन में घाटा कम हो जाता है।

- अधिक सुरक्षा व्यय- देश की सुरक्षा का व्यय अधिक होने पर भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है।

- राजनीतिक अस्थिरता- देश में जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो इसका भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध- देश का अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध कैसा है इस पर भुगतान संतुलन निर्भर करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तनावपूर्ण होता है या युद्धमय होता है तो भुगतान संतुलन असंतुलित रहता है।

- दूतावासों का विस्तार- दूतावासों के विस्तार और उसके रख-रखाव पर जब अधिक खर्च होता है तो भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है।

- रुचि, फैशन तथा स्वभाव में परिवर्तन- जब व्यक्तियों की रुचि फैशन तथा स्वभाव परिवर्तित होता है तो यह भुगतान संतुलन को असंतुलित करता है।

प्रश्न 21. व्यावसायिक बैंक से आप क्या समझते हैं ? इसके साख निर्माण की सीमाएँ क्या हैं ?

उत्तर: व्यावसायिक बैंक से अभिप्राय उस बैंक से है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करता है, व्यापारिक जमाएँ स्वीकार करता है तथा जनता को उधार देकर साख का सृजन करता है।

सीमाएँ- व्यावसायिक बैंक द्वारा किये जाने वाले साख निर्माण की सीमाएँ निम्नलिखित हैं-

- देश में मुद्रा की मात्रा- देश में नकद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों के पास नकद जमाएँ उतनी ही अधिक होगी और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में साख निर्माण कर सकेगा।

- मुद्रा की तरलता पसंदगी- व्यक्ति जब अपने पास अधिक नकदी रखता है तो बैंक में जमाएँ घटती हैं और साख निर्माण का आकार घट जाता है।

- बैंकिंग आदतें- व्यक्ति में बैंकिंग आदत जितनी अधिक होती है, बैंकों की साख निर्माण शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत स्थिति में साख का निर्माण कम होगा।

- जमाओं पर नकद कोष अनुपात- यदि नकद कोष अनुपात अधिक है तो कम साख का निर्माण होगा और यदि नकद कोष अनुपात कम है तो अधिक साख का निर्माण होगा।

- ब्याज दर- ब्याज दर ऊँची रहने पर साख की मात्रा कम हो जाती है और कम ब्याज दर साख की माँग को प्रोत्साहित करती है।

- रक्षित कोष- यदि रक्षित कोष अधिक होता है तो बैंक के नकद साधन कम हो जाते हैं और वह कम साख निर्माण करता है। इसके विपरीत रक्षित कोष कम होने पर उसकी साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है।

- केन्द्रीय बैंक की साख सम्बन्धी नीति- केन्द्रीय बैंक की साख नीति पर भी साख निर्माण की मात्रा निर्भर करती है। कारण यह है कि केन्द्रीय बैंक के पास देश में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति होती है और वह बैंकों की साख के संकुचन और विस्तार की शक्ति को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

प्रश्न 22. अल्पाधिकार किसे कहते हैं ? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर: अल्पाधिकार (Oligopoly)- अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक रूप है। अल्पाधिकार बाजार की ऐसी अवस्था को. कहा जाता है जिसमें वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता पूर्ति एवं मूल्य पर समुचित प्रभाव रखता है। प्रो० मेयर्स के अनुसार “अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति का बाजार कीमत पर समुचित प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस बात से परिचित होता है।”

अल्पाधिकार की विशेषताएँ (Characteristics of Oligopoly)- अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

1. विक्रेताओं की कम संख्या (A few sellers firms)- अल्पाधिकार में उत्पादकों एवं विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। प्रत्येक उत्पादक बाजार की कुल पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भाग रखता है। इस कारण प्रत्येक उत्पादक उद्योग की मूल्य नीति को प्रभावित करने की स्थिति में होता है।

2. विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता (Mutual dependence)- इसमें सभी विक्रेताओं में आपस में निर्भरता पाई जाती है। एक विक्रेता की उत्पाद एवं विक्रय नीति दूसरे विक्रेताओं की उत्पाद एवं मूल्य नीति से प्रभावित होती है।

3. वस्तु की प्रकृति (Nature of Product)- अल्पाधिकार में विभिन्न उत्पादकों के उत्पादों में समरूपता भी हो सकती है और विभेदीकरण भी। यदि उनका उत्पाद एकरूप है तो इसे विशुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है और यदि इनका उत्पाद अलग-अलग है तो इसे विभेदित अल्पाधिकार कहा जाता है।

4. फर्मों के प्रवेश एवं बर्हिगमन में कठिनाई (Difficult entry and exit to firm)- अल्पाधिकार की स्थिति में फर्मे न तो आसानी से बाजार में प्रवेश कर पाती हैं और न पुरानी फर्मे आसानी से बाजार छोड़ पाती हैं।

5. अनम्य कीमत (Rigid Price)- कुछ अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि अल्पाधिकार बाजार संरचना में वस्तुओं की अनन्य कीमत होती है अर्थात् माँग में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार कीमत में निर्बाध संचालन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी फर्म द्वारा प्रारंभ की गई कीमत में परितर्वन के प्रति एकाधिकारी फर्म प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि एक फर्म यह अनुभव करती है कि कीमत में वृद्धि से अधिक लाभ का सृजन होगा और इसलिये वह अपने निर्गत (उत्पाद) को बेचने के लिये कीमत में वृद्धि करेगी (अन्य फर्मे इसका अनुकरण नहीं कर सकती हैं)। अतः कीमत वृद्धि अतः कीमत वृद्धि से बिक्री की मात्रा में भारी गिरावट आएगी जिससे फर्म की संप्राप्ति और लाभ में गिरावट आएगी। अतः किसी फर्म के लिये कीमत में वृद्धि करना विवेक संगत नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी फर्म अपने उत्पाद की कीमत में कमी नहीं लाएगी।

6. आपसी अनुबंध (Mutual Agreement)- कभी-कभी अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्य करने वाली विभिन्न फर्मे आपस में एक अनुबंध कर लेती हैं। यह अनुबंध वस्तु के मूल्य तथा उत्पादन की मात्रा के सम्बन्ध में किया जाता है। इसका उद्देश्य सभी फर्मों के हितों की रक्षा करना तथा उनके लाभों में वृद्धि करना होता है। ऐसी दशा में निर्धारित किया गया मूल्य एकाधिकारी फर्म के समान ही होगा।

प्रश्न 23. सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या करें।

उत्तर: सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम इस तथ्य की विवेचना करता है कि जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करता है. अन्य बातें समान रहने पर उसे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। एक बिन्दु पर पहुँचने पर यह शून्य हो जाती है। यदि उपभोक्ता इसके पश्चात भी वस्तु का सेवन जारी रखता है तो यह ऋणात्मक हो जाती है। निम्न उदाहरण से भी इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है-

इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे वस्तु की मात्रा एक से बढ़कर 6 तक पहुँच जाती है। वैसे-वैसे उससे प्राप्त सीमान्त उपयोगिता भी 10 से घटते-घटते शून्य और ऋणात्मक यानी -4 तक हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि होते रहने से उससे मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है।

आलोचकों के इस नियम के अपवादों का भी उल्लेख किया है जो निम्नलिखित हैं-

- मादक एवं नशीली वस्तुओं के सेवन में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसका लोग अधिकाधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं।

- अर्थलिप्या एवं प्रदर्शन प्रियता की इच्छा भी बढ़ती जाती है जहाँ यह नियम लागू नहीं होता है।

- अच्छी कविता या संगीत के साथ यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इनके सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है।

- पूरक वस्तुएँ भी इसके अपवाद हैं, क्योंकि एक वस्तु की उपयोगिता पूरक वस्तुओं के चलते बढ़ जाती है।

- विचित्र एवं दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह के साथ भी यह लागू नहीं होता है, क्योंकि लोग अधिकाधिक मात्रा में इनका संग्रह करने लग जाते हैं।

प्रश्न 24. पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है ?

उत्तर: पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य निर्धारण माँग द्वारा होता है या पूर्ति द्वारा, इस प्रश्न को लेकर प्राचीन अर्थशास्त्रियों में विवाद था। इस विवाद का समाधान प्रो० मार्शल ने किया। प्रो० मार्शल के अनुसार, “वस्तु का मूल्य माँग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होता है।” अपने विचार के समर्थन में मार्शल ने कैंची का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, जिस प्रकार कैंची के दोनों फलक कागज को काटने के लिए आवश्यक हैं उसी प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारित करने के लिए माँग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों आवश्यक है। इस प्रकार संतुलित की मत वहाँ निर्धारित होती है जहाँ माँग = पूर्ति।

निम्न उदाहरण से भी यह ज्ञात हो जाता है-

उपर्युक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जब मूल्य 15 रु० प्रति इकाई है तो माँग एवं पूर्ति दोनों 30 के बराबर है। अत: यहीं पर मूल्य का निर्धारण होगा और मूल्य 15 रु० प्रति इकाई होगा। निम्न रेखाचित्र से भी यह ज्ञात हो जाता है-

इस रेखाचित्र में P बिन्दु पर माँग एवं पूर्ति की रेखा एक-दूसरे को काटती है। अतः यही बिन्दु साम्य बिन्दु तथा OM कीमत साम्य कीमत कहा जायेगा। साथ ही, इस OM कीमत पर OR मात्रा वस्तुओं का उत्पादन। इस तरह पूर्ण प्रतियोगिता माँग एवं पूर्ति की मात्रा में माँग एवं पूर्ति द्वारा मूल्य निर्धारण होता है।

प्रश्न 25. सरकारी बजट किसे कहते हैं ? इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं ?

उत्तर: आगामी आर्थिक वर्ष के लिए सरकार के सभी प्रत्याशित राजस्व और व्यय का अनुमानित वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। सरकार कई प्रकार की नीतियाँ बनाती है। इन नीतियों को लागू करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। सरकार आय और व्यय के बारे में पहले से ही अनुमान लगाती है। अतः बजट आय और व्यय का अनुमान है। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

बजट की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-

- एक नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट राष्ट्रीय नियोजन के वृहत उद्देश्यों पर आधारित होता है।

- नियोजन के आरंभिक काल में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर प्रायः घाटे का बजट बनाया जाता है तथा बाद में बजट को धीरे-धीरे संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।

- नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट का निर्माण इस तरह किया जाता है कि बजट का प्रभाव अधिकाधिक न्यायपूर्ण हो। इसके लिए प्रगतिशील की नीति अपनायी जाती है।

- देश के आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट की भूमिका सकारात्मक होती है।

प्रश्न 26. चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को समझाइए।

उत्तर: चार क्षेत्रीय मॉडल खुली अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। चार क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल में विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का स्वरूप खुली अर्थव्यवस्था का है जिसमें वस्तुओं का आय एवं निर्याता होता है।

y = C + I + G + (X – M)

यहाँ y = आय या उत्पादन

C= उपभोग व्यय

I = निवेश व्यय

G = सरकारी व्यय

(X – M) = शुद्ध निर्यात (यहाँ X = निर्यात तथा M = आयात)

खुली अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह के पाँच स्तम्भ होते हैं-

1. परिवार क्षेत्र- यह क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। यह क्षेत्र अपनी सेवा के बदले मजदूरी लगान, ब्याज, लाभ के रूप में आय प्राप्त करते हैं। वे सरकार से कुछ निश्चित हस्तारण भी प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर अपनी आय खर्च करता है और सरकार को कर भुगतान भी करता है। यह क्षेत्र अपनी आय का कुछ भाग बचा लेता है जो पूँजी बाजार में चला जाता है।

2. उत्पादक क्षेत्र- उत्पादक क्षेत्रक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है जिसका उपयोग परिवार तथा सरकार द्वारा किया जाता है। फर्मे वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय प्राप्त करती है। यह क्षेत्र निर्यात आय की प्राप्त करती है।

फर्मे साधन सेवाएँ प्राप्त करती हैं तथा उन्हें भुगतान करती हैं। फर्मों को अपनी वस्तुओं की बिक्री एवं उत्पादन पर सरकार को कर भुगतान करना पड़ता है। कुछ फमें सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती हैं। फर्म अपनी आय का एक भाग बचाती है जो पूँजी बाजार में जाता है।

3. सरकारी क्षेत्र- सरकार परिवार एवं उत्पादक दोनों क्षेत्रों से कर वसुलता है। सरकार परिवारों का हस्तांतरण भुगतान तथा फर्मों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अन्य क्षेत्रक की भाँति सरकारी क्षेत्रक भी बचत करता है जो कि पूँजी बाजार में जाता है।

4. शेष विश्व- शेष विश्व निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करता है। यह क्षेत्र सरकारी खातों पर भुगतान प्राप्त करता है।

5. पूँजी बाजार- पूँजी बाजार तीनों क्षेत्रकों परिवार, फर्मों तथा सरकार की बचतें एकत्रित करता है। यह क्षेत्र परिवार, फर्म तथा सरकार को पूँजी उधार देकर निवेश करता है। पूँजी बाजार में अन्तप्रवाह तथा बाह्य प्रवाह बराबर होते हैं।

प्रश्न 27. नियोजित अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में भेद करें।

उत्तर: नियोजित तथा बाजार अर्थव्यवस्था में निम्न अंतर है-

प्रश्न 28. लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोषों की व्याख्या करें।

उत्तर: लोचशील विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित गुण हैं-

- सरल प्रणाली- यह एक सरल प्रणाली है जिसमें विनिमय दर वहाँ निर्धारित होती है जहाँ माँग एवं पूर्ति में साम्य स्थापित हो जाता है। इसमें बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।

- सतत समायोजन- इसमें सतत समायोजन की गुंजाइश होती है। इस प्रकार दीर्घकालीन असंतुलन के विपरीत प्रभावों से बचा जा सकता है।

- भुगतान संतुलन में सुधार- लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर भुगतान शेष में संतुलन आसानी से पैदा किया जा सकता है।

- संसाधनों का कुशलतम उपयोग- लोचपूर्ण विनिमय दर साधनों के कुशलतम उपयोग के अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कार्य कुशलता के स्तर को बढ़ाती है।

लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के कुछ दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं-

- निम्न लोच के दुष्परिणाम-यदि विनिमय दरों की लोच काफी कम है तो विदेशी विनिमय बाजार अस्थिर होगा जिसके फलस्वरूप दुर्लभ मुद्रा के केवल मूल्य ह्रास से ही भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ जाएगी।

- अनिश्चितता-लोचपूर्ण विनिमय दर अनिश्चितता उत्पन्न करने वाली होती है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजी की गतिशीलता के लिए घातक है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता का कारण बनती है। आयात तथा निर्यात संबंधी दीर्घकालीन नीतियाँ बनाना . कठिन हो जाता है।

प्रश्न 29. अवसर लागत की अवधारणा की व्याख्या करें।

उत्तर: अवसर लागत (Opportunity cost)- अवसर लागत की अवधारणा लागत की आधुनिक अवधारणा है। किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में उसके मूल्य से है। दूसरे शब्दों में किसी साधन की अवसर लागत वह लागत है जिसका उस साधन को किसी एक कार्य में कार्यरत होने के फलस्वरूप दूसरे वैकल्पिक कार्य को नहीं कर पाने के कारण त्याग करना पड़ता है। प्रो० लैफ्टविच के अनुसार किसी वस्तु की अवसर लागत उन परित्याक्त (छोड़े गये) वैकल्पिक पदार्थों का मूल्य होती है, जिन्हें इस वस्तु के उत्पादन में लगाये गये साधनों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। अवसर लागत की अवधारणा के संबंध में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं-

- अवसर लागत किसी वस्तु को उत्पादन लागत के सर्वोत्तम विकल्प के लगने की लागत है।

- अवसर लागत का आकलन साधनों की मात्रा के आधार पर न करके उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अवसर लागत को साधन की हस्तान्तरण आय भी कहा जाता है।

अवसर लागत की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि भूमि के एक टुकड़े पर गेहूँ, चने, आलू व मटर की खेती की जा सकती है। एक किसान उस टुकड़े पर साधनों की एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करते हुए 400 रुपए के मूल्य के गेहूँ का उत्पादन करता है। इस प्रकार वह चने, आलू तथा मटर के उत्पादन का त्याग करता है। जिनका मूल्य क्रमशः 3200, 2000 तथा 1500 रुपए है। इन तीनों विकल्पों में चने का उत्पादन सर्वोत्तम विकल्प है। अतः गेहूँ उत्पादन की अवसर लागत 3200 रुपए होगी।

प्रश्न 30. सीमान्त उपयोगिता की परिभाषा दीजिए तथा सीमान्त उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंध को बतलाइए।

उत्तर: किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, उसे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं।

सीमान्त उपयोगिताn = कुल उपयोगताn – कुल उपयोगिताn-1

MUn = TUn – TUn-1

प्रो० बोल्डिंग के अनुसार, किसी वस्तु को दी हुई मात्रा को सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता होनेवाली वह वृद्धि है, जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणामस्वरूप होती हैं। कुल उपयोगिता (TLY) उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग है। सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता से संबंध :

MU एवं TU में संबंध को निम्न तालिका एवं चित्र द्वारा निरुपित किया जा सकता है-

उपरोक्त तालिका एवं चित्र से MU एवं TU के निम्न संबंध को बतलाया जा सकता है।

- प्रारंभ में कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता दोनों घनात्मक होती है।

- जब सीमांत उपयागिता घनात्मक है चाहे वह घट रही हो, तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। तालिका में इकाई 1 से 4 चित्र में A से E बिन्दु की स्थिति ।

- जब सीमांत उपयोगिता शन्यू हो जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तालिका में पाँचवीं इकई पर MUO एवं TU अधिकतम 100 है। चित्र में E तथा B बिन्दुओं की स्थिति। बिन्दु E उच्चतम तथा बिन्दु E पर उपभोक्ता शून्य उपयोगिता के कारण पूर्ण तृप्त है।

- जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है (इकाई 6 एवं 7) तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। चित्र में TU में E से F तक की स्थिति एवं MU में B बिन्दु से G बिन्दु की स्थिति।

प्रश्न 31. माँग के निर्धारक तत्त्वों की विवेचना करें।

उत्तर: बाजार माँग किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बाजार के सभी उपभोक्ताओं द्वारा माँगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। व्यक्तिगत माँग वक्रों के समस्त जोड़ के द्वारा बाजार माँग वक्र खींचा जा सकता है।

बाजार माँग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं-

(i) वस्तु की कीमत (Price of a commodity)- सामान्यतः किसी वस्तु की माँग की मात्रा उस वस्तु की कीमत पर आश्रित होती है। अन्य बातें पूर्ववत् रहने पर कीमत कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर माँग घटती है। किसी वस्तु की कीमत और उसकी माँग में विपरीत सम्बन्ध होता है।

(ii) संबंधित वस्तुओं की कीमतें (Prices of related goods)- संबंधित वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं. पूरक वस्तुएँ तथा स्थानापन्न वस्तुएँ- पूरक वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो किसी आवश्यकता को संयुक्त रूप से पूरा करती हैं और स्थानापन्न वस्तुएँ वे वस्तुएँ होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। पूरक वस्तुओं में यदि एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी पूरक वस्तु की माँग बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि स्थानापन्न वस्तुओं में किसी एक की कीमत कम हो जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है।

(iii) उपभोक्ता की आय (Income of Consumer)- उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर सामान्यतया उसके द्वारा वस्तुओं की माँग में वृद्धि होती है।

आय में वृद्धि के साथ अनिवार्य वस्तुओं की माँग एक सीमा तक बढ़ती है तथा उसके बाद स्थिर हो जाती है। कुछ परिस्थितियों में आय में वृद्धि का वस्तु की माँग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा खाने-पीने की सस्ती वस्तुओं में होता है। जैसे नमक आदि।

विलासितापूर्ण वस्तुओं की माँग आय में वृद्धि के साथ-साथ लगातार बढ़ती रहती है। घटिया (निम्नस्तरीय) वस्तुओं की माँग आय में वृद्धि के साथ-साथ कम हो जाती है लेकिन सामान्य वस्तुओं की माँग आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है और आय में कमी से कम हो जाती है।

(iv) उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन (Interest of Consumer and Fashion)- परिवार या उपभोक्ता की रुचि भी किसी वस्तु की माँग को कम या अधिक कर सकती है। किसी वस्तु का फैशन बढ़ने पर उसकी माँग भी बढ़ती है।

(v) विज्ञापन तथा प्रदर्शनकारी प्रभाव (Advertisement and Demonstration Effect)- विज्ञापन भी उपभोक्ता को किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकता है। यदि पड़ोसियों के पास कार या स्कूटर है तो प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण एक परिवार की कार या स्कूटर की माँग बढ़ सकती है।

(vi) जनसंख्या की मात्रा और बनावट (Quantity and Composition of Population) अधिक जनसंख्या का अर्थ है परिवारों की अधिक संख्या और वस्तुओं की अधिक माँग। इसी प्रकार जनसंख्या की बनावट से भी विभिन्न वस्तुओं की माँग निर्धारित होती है।

(vii) आय का वितरण (Distribution of Income)- जिन अर्थव्यवस्थाओं में आय का वितरण समान है वहाँ वस्तुओं की माँग अधिक होगी तथा इसके विपरीत जिन अर्थव्यवस्थाओं में आय का वितरण असमान है, वहाँ वस्तुओं की माँग कम होगी।

(viii) जलवायु तथा रीति-रिवाज (Climate and Customs)- मौसम, त्योहार तथा विभिन्न परम्पराएँ भी वस्तु की माँग को प्रभावित करती हैं। जैसे-गर्मी के मौसम में कूलर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि की माँग बढ़ जाती है।

प्रश्न 32. एकाधिकार क्या है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर: एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक वस्तु का एक ही उत्पादक अथवा एक ही विक्रेता होता है तथा उसकी वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है।

एकाधिकार बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं-

- एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता।

- एकाधिकारी फर्म और उद्योग में अन्तर नहीं होता।

- एकाधिकारी बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएँ होती हैं।

- वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन्न वस्तु नहीं होती।

- कीमत नियंत्रण एकाधिकारी द्वारा किया जाता है।